本文原载于西南民族大学学报(人文社科版)

2017年07期,作者为澳门沙金在线平台圣凯教授。

摘要:

依据敦煌遗书《毗尼心》所引述的各部律论、律宗撰述及其历史文化背景,可推测其撰述年代在道世与义净之间,即7世纪半至8世纪初。《毗尼心》的作者可能是敦煌僧团的“都司”,是依僧团最高机构名义颁发的;在戒律的行仪与文献的引用方面深受四分律宗法砺、道世、道宣等的影响,在思想上继承了地论学派的思想体系;同时,《毗尼心》为敦煌僧人学习律学的纲领性撰述,在敦煌具有权威性的领导地位,并开启了吐蕃时期律抄盛行的风气。同时,《毗尼心》的内容出现在莫高窟196窟,根据该窟的题记、空间布局和壁画内容,可以确认该窟为“戒坛窟”,是僧团传授比丘戒等的石窟。从《毗尼心》、196窟的题记与图像的对照与综合分析,可以呈现出敦煌僧团的戒律活动,探讨敦煌律学与南山律学的关系。

关键词

《毗尼心》; 196窟; 戒坛窟; 律抄; 南山律学

敦煌遗书中保存了大量的藏外律学撰著,对于研究中古佛教的律学思想、僧团运作、佛教与社会生活等,具有很高的文献价值。 (1) 土桥秀高对敦煌律典进行综合的研究,他在1958年根据斯坦因本、北京本综合统计78种敦煌律典,指出三大特点: (1)《十诵律》和《五分律》卷子的字体比较古旧,中唐道宣以后,《四分律》独自兴盛; (2)《梵网经》自5世纪后半至10世纪后半流行于敦煌地区; (3)吐蕃时期,律典略抄盛行,体现了敦煌佛教的实践修行性的特色。[1]他又将实践性行仪的敦煌律典分为三类: (1)在僧团使用的羯磨, (2)关系到一般社会人士的菩萨戒仪, (3)初学者入门书的略抄本。[2](P.244)

敦煌遗书的众多戒律略抄本,《大正藏》第85卷收录了P2034《律杂抄》、S3040《宗四分比丘随门要略行仪》、S490、P2148《毗尼心》、S2535《三部律抄》一卷、中村不折藏《律抄》、P2100、山本悌二郎藏、S2050《四部律并论要用抄》卷上下、S3001《律抄第三卷手决》等。其中,《毗尼心》一卷是非常重要的律学略抄本。《毗尼心》的写本数量众多,而且其内容与莫高窟第196窟前室北壁题记有密切的关系。因此,探讨《毗尼心》的撰述年代、作者、内容、思想及其与长安律学的关系,《毗尼心》的文本与196窟的题记、图像之间的互动,对研究敦煌僧团的戒律活动及其成果、敦煌律学与长安律学的关系,有着非常重要的作用。

1《毗尼心》的引用文献与撰述年代

敦煌遗书《毗尼心》未收录入现存的传世藏经中,但是在BD14129《见一切入藏经目录》中发现“《毗尼心》一卷” (2) ,这充分体现了它在敦煌僧界的权威性与影响力。根据目录中的题记,该目录是敦煌归义军时期长兴五年(934)三界寺僧人道真年轻时搜集诸寺残破经卷,予以修补的补经目录。在日本宽治八年(1094) ,兴福寺僧永超《东域传灯目录》中收有“《毗尼心》一卷”[3](P.1156上);另外,近期发现日本法金刚院藏古写经《大小乘经律论疏记目录》卷下中亦有“《毗尼心》一卷”[4](P.357),可见它不仅盛行于敦煌,更流传到日本。

根据方广锠先生掌握的信息,在敦煌遗书中,《毗尼心》共有32号,另有1号为护首。其中根据形态判定,唐写本2件,吐蕃时期为15件,归义军时期为8件。 (3) 如S490、S2491、S2725、S3981、S5997、S6866、BD00772、BD00834、BD03754、BD03756、BD03757、BD03759、BD03767、BD04456、BD14622、BD15585、P2148、P2158、P3314、台湾中央图书馆0091等。另外,笔者发现有三件残片,分别是大谷大学藏[5](P.57、58),两纸;大谷4775《毗尼心》(一卷) ,断片[6](图P.52,文P.337);矶部武男藏《毗尼心》,残片[7]。《大正藏》第85卷所收录《毗尼心》一卷是以S490为底本,以P2148为甲本而校录,是一个完整的本子。BD00834号、BD03754号、BD03756号、BD03757号、BD03759号、BD03767号、BD04456号等题名为《毗尼心经》。在中国佛教律宗史上能称为“心”的著作,有昙摩迦罗在魏嘉平年间译出的《僧衹戒心》[8](P.325中) (即《僧衹戒本》) ,能同时称为“心”和“经”的本土律学撰述目前可能只见有《毗尼心经》一文,说明该经在敦煌地区应该是备受尊崇。

有关《毗尼心》的年代,目前唯一可靠的证据是BD14622尾后题记:

唐贞元三年十月廿日新造报恩寺僧离烦写毕记,十一月囗…囗[9](P.408)

其中,“十一月囗…囗”为朱书。题记“烦写毕记,十一月囗…囗”以下各字被剪下,裱补在第3纸背面。贞元三年(787) ,这是唐朝领有敦煌最晚的年份;贞元四年(788)春,吐蕃统治敦煌。故此题记亦是敦煌陷蕃的最重要证据。[10]

下面,将从《毗尼心》所引用的戒律文献,进一步探讨其撰述年代。

《毗尼心》叙述了印度律藏传入中国的实际状况,包括广律未传入中国的迦叶惟部,全文基本是以《四分律》为根本宗旨,博取他部律论和祖师律作的观点而写成:

一名萨婆多,二名昙无德,三名弥沙塞,四名婆粗富那,五名迦叶惟,此五人者于大藏中神解不周,缺于圆通。又皆是圣智,观末代凡夫根钝不能具受大毗尼藏,各自简略,取舍不同,随众生所乐,分为五部。[11](P.659上中)

“律分五部”的说法,是中国佛教文献对早期佛教戒律史的一种认识,这种观点出现于东晋末南朝初期,直到宋初,经历了一系列的变化。[12]《毗尼心》中“律分五部”的记载,明显是继承僧祐《出三藏记集》“新集律来汉地四部记录”[13](P.20-21)。传来汉地的四部律分别是萨婆多部律即汉译《十诵律》,昙无德部律即汉译《四分律》,婆粗富罗部律即汉译《摩诃僧衹律》,弥沙塞部律即汉译《五分律》,迦叶惟部律未传来汉地。僧祐之说虽然是来源于《大集经》,但是有明显的错误,即将《僧衹律》误归于婆粗富那部(犊子部)。道宣在《续高僧传》“明律篇”的论中,对僧祐的说法进行了否定:“婆粗罗部,律本未传,藏中见列僧衹部者,乃是根本大众所传,非是百载五宗生也。”[8](P.620中)道宣指出,依据《大集经》,僧衹律是根本部,婆粗富那部只是五部之一,其律本并未传入中国。 (4) 当然,僧祐的说法,在唐初仍被四分律宗相部宗法砺《四分律疏》所沿用。[14](P.539-540)可见,《毗尼心》“律分五部”的说法也是引用当时律学的流行观点之一。

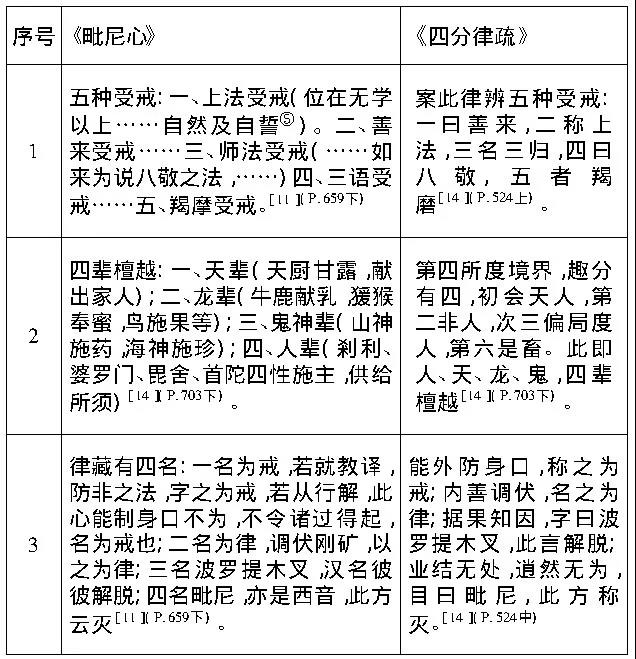

其次,从《毗尼心》的思想内容来说,则与法砺(569-635)《四分律疏》、道宣《行事钞》有诸多相同或相似之处,而全未涉及到东塔宗怀素。法砺(569-635)在相州(即河南安阳一带)弘律,讲说《四分律》前后达四十余遍,著有《四分律疏》《羯磨疏》《舍忏仪轻重叙》等,称其律学为“相部宗”。《毗尼心》与《四分律疏》相同内容对比如下:

《四分律》中的受戒要素一共有九种:善来、破结 (6) 、三语、八敬、边方僧五人、中国僧十人、尼二十人、尼遣信、尼小年曾归。道宣加上“边方尼十人受戒”共有十种,将后六种都归类为白四羯磨受戒,最后归纳为善来、破结、三语、八敬和羯磨五种 (7) 。怀素将受戒法归纳为谓善来、三归、八不可过法及以羯磨[15](P.482下)四种。法砺则总束为五种受戒法,证得阿罗汉时“会增上法……尽无生智,超出学表”,依据《毗尼母经》的“上受具足”而将得阿罗汉时感得比丘戒体的“破结受戒”改为“上法受戒” (8) ,并将他部大迦叶的“自誓受戒”纳归到弟子的“上法受戒”之中 (9) ,是他比较独特的观点。“师法受戒”出自《毗尼母经》,实际上就是“八敬受戒”。因此《毗尼心》五种受戒的内容与法砺基本相同。但是,《毗尼心》“上法受戒”包括了《四分律》本部的弟子证阿罗汉得戒、他部的佛陀无师“自然得戒”和大迦叶“自誓受戒”共三种受法,在此观点上与法砺略有差异。

在家、出家二众多被称为“四辈弟子”“四辈檀越”,但未明确指出哪几类众生。法砺依《四分律》将四辈明确界定为“人、天、龙、鬼”,并将“畜”类归入到“龙”辈。《毗尼心》对“四辈檀越”的解释与法砺完全相同。

《毗尼心》与法砺都是从“行”与“教”方面来解释“律藏”,并将“律藏”分戒、律、波罗提木叉、毗尼四种名,二者的内容和涵义可以说是基本相同的;“戒”是对治身口业非的意思,“律”是调伏烦恼的意思,“波罗提木叉”是解脱烦恼的意思,“毗尼”是断灭生死。道宣则分成毗尼、尸罗和波罗提木叉三种名,将毗尼释成“律”,将尸罗释为“戒”。可见,《毗尼心》与法砺《四分律疏》有更多的相近性。

同时,《毗尼心》亦引用了道世(?-683)《毗尼讨要》。《毗尼心》“众僧法第三”中说:

欲治断他事,当先观察五法:第一、观察前事是实不;第二、次观察后有利益不;第三、次观察今是时宜不;第四、次观察不令僧生尘垢不;第五、次观察得善伴不。[11](P.664下)

《毗尼讨要》卷二提到“治断业非当观五德:一、观前事是实不,二、观今是时宜不,三、观令僧生尘垢不,四、观有利益不,五、观得善伴不。”[16](P.361下)《毗尼心》在此之后还提到“评断诤事人”“律师为他判事”“举罪人”等具五德,这些在《毗尼讨要》卷二亦曾出现。举罪、断事、判事分别来自《四分律》三十七卷和五十九卷,但是“治断业非当观五德”则是道世的创见,而不是来自《四分律》。可见《毗尼心》对《毗尼讨要》的继承。

比较《毗尼心》与《毗尼讨要》,《毗尼讨要》中“纲维匡众章”的“入众五法[16](P.363中)”和“难行训诫章”中的“五悭、四恩、四辈檀越、不嚼杨枝五过、不忍辱人五过、喜往白衣家十过”等七段文字,也出现在《毗尼心》的“众僧法”“行道忏悔灭恶法”和“信施檀越法”三篇当中。

道世在显庆(656-661)年间被诏入西明寺与道宣同时弘律,显庆四年(659)开始撰写《法苑珠林》,经过十年,直到乾封三年(668)才完成此书 (10) 。而道宣在唐麟德元年(664)写成的《大唐内典录》中已经录入了《毗尼讨要》,因此《毗尼讨要》应该是在显庆(656-659)年间在西明寺弘律时所写。

《毗尼心》除了引用法砺与道世的著作以外,其整体框架则参考了道宣的《羯磨疏》与《行事钞》。《毗尼心》中明确提到的律典有《僧衹律》《十诵律》《五分律》《毗尼母论》《萨婆多论》等。但是,《毗尼心》并未引怀素(625-698)和义净(635-713)所译的说一切有部戒律典籍。义净在唐朝武后长安三年(703)所译的《根本说一切有部毗奈耶》,《毗尼心》丝毫未提及。从此可以推断:《毗尼心》可能撰于道世《毗尼讨要》之后、义净《根本说一切有部毗奈耶》之前,即公元656-703之间。

日本学者青木隆根据《毗尼心》末尾提到“小乘教、通教大乘、通宗大乘”三种判教和“有为缘集、无为缘集、自体缘集”三种缘集,将《毗尼心》列为地论学派第二期文献(535-560年) (11) ,即北朝末年的作品。但是,这三种判教和三种缘集在唐中期的天台、华严文献皆出现和引用过,如永明延寿《宗镜录》卷十八多处引用“自体缘集”[17](P.511上)等,故不能仅以此概念的引用与思想的绵延来判断文献的年代。道宣和道世皆师事通达《四分律》的智首律师,而法砺从慧光门下洪渊学律。智首著《五部区分钞》,比较各部的异同,而提出“四分受体”之说,此书系以慧光门下道云的《四分律疏》九卷本为基础,再详加说明之作。[18](P.302)慧光为地论学派南道系的创始者,其门下皆是精通《四分律》《华严经》《十地经论》等、行解精严的高僧,地论学派与四分律宗本为同源同流,故四分律宗的相关著作中出现地论学派的思想是完全合理的。可见,《毗尼心》的作者深受地论学派的思想影响,故在末尾出现地论学派的判教与缘集思想,但不能因此将《毗尼心》判定为地论学派的著作。

总之,《毗尼心》撰述时间为7世纪半至8世纪初,作者在戒律的行仪与文献的引用方面深受四分律宗法砺、道世、道宣等的影响,在思想上继承了地论学派的思想体系。

2《毗尼心》的敦煌律学与南山律学

《毗尼心》虽然在一些戒律名相的解释上采用了道世和法砺的说法,但其整体结构框架则借用了道宣《羯磨疏》与《行事钞》。《行事钞》成立于贞观三年(629) ,重修于贞观十年(636) [19](P.116),这更加证明了《毗尼心》撰述时间为7世纪半至8世纪初。虽然敦煌律典中的其他类似略抄本,如《宗四分比丘随门要略行仪》《宗四分比丘尼随门要略行仪》亦或见于日本入唐诸经录 (12) ,但从未收录于藏经目录。因此,入藏的《毗尼心》的权威性与重要性可见一斑,其作者在敦煌的四分律宗应该具有崇高的地位,否则它不会被收录入BD14129《见一切入藏经目录》。

道宣在《行事钞》中将整个律学概括成众行、自行和共行三位:

一部之文,义张三位:上卷则摄于众务,成用有仪;中卷则遵于戒体,持犯立忏;下卷则随机要行,托事而起。[20](P.1中)

上卷为受戒法、师徒相摄、僧法纲纪、说戒、自恣等全体大众必须遵行的“众行法”,中卷内容为受戒之后必须明了的五篇七聚戒相、犯罪后忏悔清净等自我约束的“自行法”,下卷为三衣钵具、四药受净、檀越交往、行止威仪等需要彼此共同维护的“共行法”。

《毗尼心》在很大程度上代表着唐前期的敦煌律学,从内容和结构框架来看,基本与南山律学保持了一致。《毗尼心》也是依众行、自行、共行的次第而展开阐释,绝大部分内容都能在《行事钞》中找到相对应的论述。四分律宗的南山、相宗、东塔三支传承皆影响到敦煌地区,但是南山宗的影响范围则更为广泛。道宣的著作,如《四分律删繁补阙行事钞》《四分律删补随机羯磨》《四分比丘含注戒本》等写本众多。而且,与义净三藏(635-713)同时期东塔宗怀素的戒律注疏也传到了敦煌,并且也被广大僧众研习。敦煌律抄如《律杂抄》 (13) 都提到了怀素(625-698)在唐高宗永淳元年(682)所著的《四分律开宗记》 (14) (通称“东塔疏”)。但是,《毗尼心》并未引用怀素的注疏,因为其撰述可能在“东塔疏”传入敦煌之前。因此,《毗尼心》是依南山律学的宗旨与框架,对戒律的内涵与行持作出纲领性的阐释,成为南山律学的入门书。

《毗尼心》在敦煌遗书的众多戒律略抄本中影响甚大,如BD8780《小钞》、S2050《四部律并论要用抄》、BD8775《式叉摩罗尼六法》、S2535《三部律抄》、P2034《律杂抄》等律抄都是大篇幅地转引了《毗尼心》的原文。

《毗尼心》的权威性,可能不是基于其南山律学的文本渊源,更多是因为其作者的现实权威,因为其论述有更多的现实指向。如《毗尼心》在“持律五德”中提及一些针对现实僧官的要求———如都统要具有“评断诤事人应具五德”,寺主、维那、知事人应具五德:

一、不爱,不偏于亲;二、不恚,不克于怨;三、不怖,不畏于强;四、不痴,不欺于弱;五、知分未分,善能分别处也。僧事既重,成益处旷,若能好心经营,不辞营苦,唯五法而施行:不求恩赏,不为自供,不侵他润,己不倚自高,应常生卑愧,勤力供养他。能如是者,生天如箭射。[11](P.655上)

可见,《毗尼心》作者是希望通过自己的教诫,管理僧团“上下”各层,指授僧尼“行立坐卧”的威仪和“三业六根”的防护,提倡全体僧众“佥共行之学之”,最终达到“戒净定净,定净惠净,惠净心净,心净土净”[11](P.672中)的最终解脱目的。

作者能够以上位者的口吻要求“都统”和寺主等各级僧官,在当地一定具有非常高的地位。根据敦煌的僧官制度,吐蕃占领前期的僧官系统为“都司—都僧统—都判官—寺三纲”。吐蕃占领以后, 9世纪前半期敦煌佛教盛行“教授”制度,这与藏传佛教重视堪布制度有关。 (15) 在《毗尼心》中未出现“都教授”“副教授”等职,而是出现“都统”“寺主”“维那”“知事人”等。因此,《毗尼心》的撰述可能是敦煌僧团的“都司”,即敦煌僧团的核心机构,集中敦煌佛教的律学精英而创作,以僧团的集体名义而对所有僧官、僧众作出教诫。只有以僧团最高机构的名义撰述、颁发,才能产生天然的神圣性权威。否则的话,《毗尼心》被称为《毗尼心经》入藏经,这种神圣性的来源则很难理解。

此外,《毗尼心》还大量引用了曹魏昙谛《羯磨》“比丘尼羯磨杂法第九”,以此起到“內护匡救僧众”[21](P.1064)作用。二者列表如下:

《羯磨》与《毗尼心》相同内容对比表 下载原表

署名昙谛所译《羯磨》,依日本学者平川彰的研究,则是地论学派南道系创始人慧光———“光统律师”从《四分律》抄出的羯磨本,后世误认为是昙谛译出。[22](P.211)《毗尼心》全文大部分内容都是引自《四分律》或《行事钞》,所缺的内容则旁取《僧衹律》加以补充,十一处重要内容引文皆注明出自《僧衹律》,如受戒、和尚德行、师徒互摄、安居受日等。

同时,《毗尼心》还出现了《菩萨地持经》《菩萨善戒经》《华严经》的内容,这种“以《四分》为宗,旁取《僧衹》”充分体现了地论学派为中心的北朝律学传统。

《毗尼心》在南山律学的基础上,根据敦煌当时僧团的现实状况,对南山律学的内容和结构进行了适当改造和重构,成为南山律学的概要书;力图以戒律的思想来约束全体大众,使职事僧和清众僧“进退合仪,上下相管”[11](P.672中),从而达到僧团和合、正法久住的目的。同时,由于敦煌僧团“都司”作为编辑机构,从而获得神圣的权威。

3《毗尼心》与莫高窟第196窟“戒坛窟”

敦煌遗书保存了30多号《毗尼心》写本,充分说明《毗尼心》得到了敦煌僧团的重视与流通。《毗尼心》与《宗四分比丘随门要略行仪》《宗四分比丘尼随门要略行仪》作为行仪类的略抄本不同,是戒律学习的入门书,即今天的“戒律学概论”,具有教诫僧众的作用。

作者在《毗尼心》文末提道:

兹《毗尼心》者,实曰灵腑宝藏也。俭约内外,光润自他,守护六根,防慎三业,低昂允理,进退合仪,上下相管,大小是录,行立指授,坐卧教诏哉!自非如来慈被,熟能若斯?[11](P.672中)

自称此文实为整个佛教大小乘佛法修行的核心,有助于修行者守护六根、净化三业、自他两利,是指导僧团领导阶层与清众阶层举止进退、行住坐卧的律仪准则,完全符合如来立教的宗旨,体现了作者对《毗尼心》戒定慧三学的构架以及值得广为流通的充分自信。

01

196窟前室北壁题记与《毗尼心》

研究者发现,在莫高窟第196窟前室北壁上,题记的内容与《毗尼心》的内容一致,这与第196窟的功能息息相关。第196窟为何法师窟,建于唐景福年间(892-893) ,前室北壁西端上角,应有三方题记,最东侧一方(第三方)已不能辨认,故《敦煌莫高窟供养人题记》只记录题记二方。西端上角一方题记 (16) 是:

如来成道十二年中,有诸利根,略制戒律。十二年后终至涅槃,有诸钝根多行毁犯,随缺补过,广制戒律。譬如纳衣,有 (17) 孔方补。佛临涅槃时,以此律藏付嘱优婆离。佛灭度后,摩诃迦叶匡究三 (18) 宝,简取五百大阿罗汉,于王舍城结集法藏。尔时,优婆离一夏之中八十度升高坐,具足诵出大毗尼藏,如来 (19) 佛所说是真净 (20) 教 (21) ,有八十诵,悉以付嘱摩诃迦叶。此迦叶将入灭度,以此律藏付嘱阿难。而 (22) 阿难将欲灭度,付二大士:一名商那和修,二名末田地。依《付法藏经》 (23) 说,尊者末田地向罽宾行化,不在经中,更不见记也。商那和修在王舍城行化。而商那和修临灭度时,以此法藏付嘱优波鞠多。已上有五大师 (24) ,皆总持八万法藏,智辩超群,神通莫测 (25) 。而鞠多 (26) 有五弟子,一名萨婆多,二名昙无德,三名弥沙塞,四名婆粗富那 (27) ,五名迦叶惟,此五人于大藏中神解不同,缺于圆通,又皆是圣智,观末代凡夫根钝,不能具受大毗尼藏,各自简略,取舍不同。随众生所乐,分为五部。

窟主将《毗尼心·学戒法第一》第一段完整地题记到壁上,可见其用意之深。因为这方题记简要说明律藏的原由、传承及五部律的由来,是受戒者所必须知道的内容,列于第196窟第一方题记,是为了凸显本窟的传戒功能。

在上一题记东侧,承接前题记对律藏的叙述,题记如下:

二者《四分 (28) 律》,律主名昙无德,此方云法正,此人有菩萨根 (29) 性,传持此律。此间有晋国沙门支法领 (30) ,令往向西土,从于填国赍《四分律》本,还到秦国。国王姚兴以弘始十二年,秦右将军司隶校尉姚奭于长安寺中集令德沙门三百余人,请罽宾国三藏大乘律师佛陀耶 (31) 舍,译出《四分律》并《长阿含经》,凉州比丘竺法念 (32) 译胡音,秦国道云、道含等笔受。此土律兴,《四分》第二。 (33)

此题记完全抄录《毗尼心》的内容,叙述中国盛行的《四分律》东传及翻译情形。 (34)

因此,此二题记肯定为《毗尼心》的节抄,前题记阐释“律分五部”的传承,是受戒者应该知道的戒律传承史;第二题记专门叙述《四分律》的传译,其用意是表明以《四分律》为中心的授戒,因此不必涉及其他四部律的传译。第三题记,研究者推测为《毗尼心·学戒法第一》的结语段落,主要是阐释戒律的精神,通过“行”和“教”两方面解释戒、律、波罗提木叉和毗尼的因果。 (35) 196窟的窟主在榜题题记,明示戒律的传承、《四分律》以及戒律的防非止恶、解脱的精神等,若再加上其他题记、经变图、本窟形制、造像等,则可证明本窟为“戒坛窟”,用来登坛受戒。

02

196窟的形制、壁画与“戒坛窟”

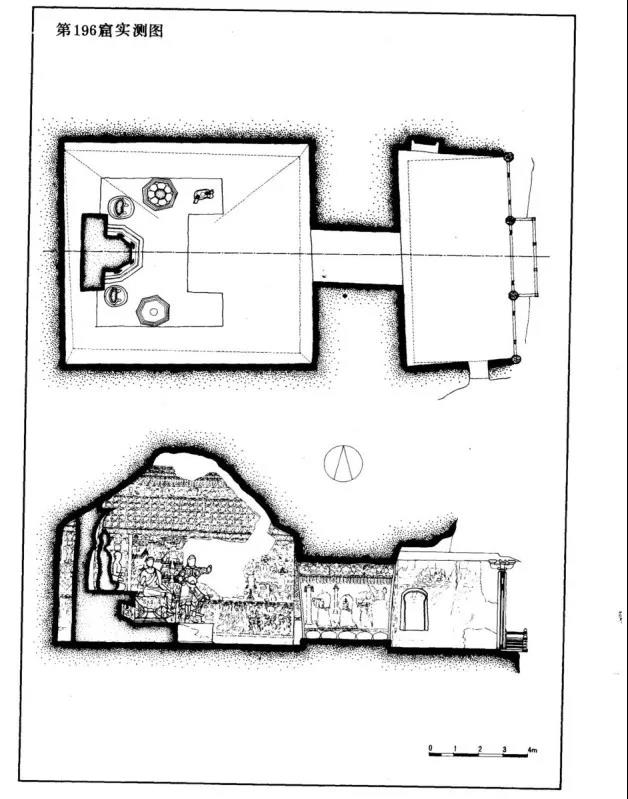

台湾学者赖鹏举根据道宣《关中创立戒坛图经》对196窟的形制、塑像进行了很好的研究,论证196窟为“戒坛窟”。[23](P.312-319)我们将在他的研究基础上,着重强调形制与有关戒律的壁画,进一步推进这一结论。

据S797背《十诵律比丘戒本德祐题记》载:

建初元年(405) ,岁在乙巳十二月五日戊时,比丘德祐于敦煌城南受具戒。和尚僧法性,戒师宝惠,教师惠颖。时同戒场者,道辅、惠御等十二人。[24](P.549)

5世纪初,敦煌已经有戒坛的存在。至曹氏归义军时期,流行于内地的方等道场陆续在敦煌出现,普光寺、龙兴寺、报国寺均有举行。[25](P.108)

196窟位于山崖南端,坐西向东,北大像(九层楼)之南的最高处,此窟的位置彰显了其作为戒坛的神圣性。《弥沙塞部和酰五分律》卷十七记载:“便应往慰劳欲受戒人言:‘汝莫怖惧,须臾持汝著高胜处!’” (36) 这是强调戒坛作为“高胜处”, 196窟无疑符合了这一位置要求。洞窟由前室、甬道、主室三部分组成,殿堂式窟形。前室建有木结构窟檐,三开四柱;通过较宽且深的甬道,便进入方形的主室。这样,主室作为戒坛,以甬道作为间隔,符合道宣《关中创立戒坛图经》的要求:“戒场极小容二十一人,明坛上之广量也。应至舒手及处,明坛非覆障之内也。应留中间,明二界非相接也。”[26](P.818上)因此,从位置与空间结构来说, 196窟完全符合作戒坛的要求。平面示意如下[27] (P.236) :

前室可能主要是作为授戒时羯磨师“问遮难处”,犯有十三重难、十八轻遮者不得受戒。 (37) 因此,前室的壁画主要表现受戒教育,因此将《毗尼心》的内容题写于壁上,让戒子在登坛前好好学习《四分律》的传承与戒律的精神,表现出此戒坛为“四分比丘戒坛”。北壁上不仅有《毗尼心》题记两方,更画高僧传戒图;南壁上画高僧与净人传戒,下残存供养比丘二身。[28](P.77)因此,前室的壁画与题记表现了它是比丘登坛前的受戒教育,如问遮难、讲授戒律乃至等候登坛等。

主室平面呈方形,覆斗形窟顶,窟室中央设有80多厘米高的凹形佛坛。坛上有高大的背屏,与窟顶西坡相连。坛前较为宽敞,坛基凹进1.3米 (38) ,完全可以放置授戒“三师”的法座。这样,“三师”坐于坛前高座,其余尊证列坐坛前两侧,能容纳“三师七尊证”共十人,再加上一名或三名戒子登坛。主室用来登坛,壁画重在凸显空间的神圣性,西壁是劳度叉斗圣变一铺,南壁西起画法华经变、阿弥陀经变、金光明经变;北壁西起画华严经变、药师经变、弥勒经变各一铺。在弥勒经变中,亦出现受戒的场景。在经变的下部,画婆罗门拆毁七宝幢以此比喻人生无常,宣扬涅槃最乐;并且画有国王、王子、宫女、大臣们剃度出家的情景。在劳度叉斗圣变的下部,画外道六师徒众皈依佛门、剃度出家的情景。

在主室东壁门北侧供养人像列南向十身题名为清信弟子,东壁门南侧供养人像列北向十身为出家比丘题名[29](P.88):

窟主管内释门都法律京城内外临坛供奉大德阐扬三教三法师沙门囗智一心供养囗信弟子释门法律囗三……临坛大德囗教诫(39) ……沙门戒文供养(40)

(缺第三身)

干元寺比丘沙门戒胜一心供养

干元寺比丘沙门戒集一心供养

干元寺比丘沙门戒寂一心供养

囗囗寺故比丘沙门……一心供养

干元寺比丘沙门随愿一心供养

干元寺比丘沙门戒囗一心供养

大云寺比丘沙门戒深一心供养

196窟建于景福年间(公元892-893年) ,是归义军张氏时期(848-914年顷) ,这时的僧官体系为都僧统、副僧统—都僧录—都僧政—法律(都判官—判官)。[30](P.42)因此,题记中的“都法律”“法律”都是敦煌当地的僧官。而“临坛大德”是与敦煌地区的戒坛及方等道场有直接关系,这一称呼并不是僧官,也不负责具体僧团的事务,只是在戒场内为授戒、说戒、作羯磨的毗尼谨严之大德耆宿。所谓“京城内外临坛供奉大德”,是指可在京城内外接受官府的供养。十位比丘作为供养人,虽然目前缺第三身的题记,可以推测前三身皆为“临坛大德”,临坛主持传戒,即为“三师”;后七位供养比丘,可为“七证”。以“十师”为供养人,正是彰显此窟为“戒坛窟”。

总之, 196窟的位置、空间结构、题记、壁画,尤其是《毗尼心》的题记内容,表示此窟为“戒坛窟”,是僧官传授三坛大戒的洞窟。

结语:

文献、图像、历史与思想之间的差距

通过分析敦煌遗书《毗尼心》所引述的各部律论、律宗撰述及其历史文化背景,推测其撰述年代应在道世与义净之间,撰述时间为7世纪半至8世纪初。在撰述年代的推测中,由于《毗尼心》的三种判教和缘集,被日本学者青木隆列为地论学派第二期文献(535-560年) ,即北朝末年。这就是在思想的延续性中,存在着历史的断裂,因此必须通过文献的比对,来确认具体的历史时间。反过来说,佛教思想史的研究,应该高度重视文献学作为证据的作用,来处理思想与历史的差距。

《毗尼心》的作者可能是敦煌僧团的“都司”,是依最高机构名义而颁发的;在戒律的行仪与文献的引用方面深受四分律宗法砺、道世、道宣等的影响,在思想上继承了地论学派的思想体系;同时,《毗尼心》为敦煌僧人学习律学的纲领性撰述,在敦煌具有权威性的领导地位,从而开启了吐蕃时期律抄盛行的风气。

同时,《毗尼心》的内容出现在莫高窟196窟,根据该窟的题记、空间布局和壁画内容,可以确认该窟为“戒坛窟”,是僧团传授比丘戒等的石窟。从《毗尼心》、196窟的题记与图像的对照与综合分析,可以呈现出敦煌僧团的戒律活动,探讨敦煌律学与南山律学的关系。在文献与图像的对应中,更有历史时间的差距,如一幅弥勒经变可能会出现不同时代的洞窟,因此应该重视题记作为文献佐证,观察图像的画制时间。

参考文献

[1][日]土桥秀高.敦煌出土律典の特色-スタイン本を主として[J].印度学佛教学研究, 1958 (第7卷第1号) .

[2][日]土桥秀高.敦煌の律藏[A]//牧田谛亮,福井文雅.讲座敦煌7·敦煌と中国佛教[C].东京:大东出版社, 1984.

[3][日]释永超.东域传灯目录[A]//大正藏(第55册) [Z].

[4][日]落合俊典.中国·日本经典章疏目录[A]//七地古逸经典研究丛书(第六卷) [C].东京:大东出版社, 1998.

[5][日]野上俊静.大谷大学所藏敦煌古写经(坤) [M].京都:大谷大学东洋学研究室, 1972.

[6][日]龙谷大学佛教文化研究所.大谷文书集成(三) [C].京都:法藏馆, 2003.

[7][日]矶部武男.敦煌出土《破邪论》《毗尼心》断简等の绍介[J].考古学论究, 2016 (17) ,东京:立正大学考古学会.

[8] (梁)慧皎.高僧传(卷1) [A]//大正藏(50册) [Z].

[9]任继愈.国家图书馆藏敦煌遗书(第130册) [C].北京:北京图书馆出版社, 2010.

[10]李正宇.沙州贞元四年陷蕃考[J].敦煌研究, 2007 (4) .

[11]佚名.毗尼心[A]//大正藏(第85册) [Z].

[12]王磊.“律分五部”与中古佛教对戒律史的知识史建构[J].中国哲学史, 2015 (4) [Z].

[13] (梁)释僧佑.出三藏记集(卷三) [A]//大正藏(第55册) [Z].

[14] (唐)法砺.四分律疏[A]//卍新续藏(第41冊) [Z].

[15] (唐)释怀素.四分律开宗记(卷六) [A]//卍新续藏(第42册) [Z].

[16] (唐)道世.毗尼讨要(卷二) [A]//卍新续藏(第44册) [Z].

[17] (唐)永明延寿.宗镜录(卷十八) [A]//大正藏(第48册) [Z].

[18][日]佐藤达玄.戒律在中国佛教的发展(上册) [M].释见憨等译.嘉义:香光书乡出版社, 1997.

[19][日]藤善真澄.道宣传の研究[M].京都:京都大学学术出版会, 2002.

[20] (唐)释道宣.四分律刪繁补阙行事钞(卷一) [A]//大正藏(第40册) [Z].

[21] (魏)昙谛.羯磨[A]//大正藏(22册) [Z].

[22][日]平川彰.律藏研究[M].京都:山喜房佛书林.

[23]赖鹏举.敦煌石窟造像思想研究[M].北京:文物出版社, 2009.

[24]黄永武主编.敦煌宝藏(第6册) [M].台北:新文丰出版公司, 1986.

[25]释湛如.敦煌佛教律仪制度研究[M].北京:中华书局, 2011.

[26] (唐)释道宣.关中创立戒坛图经[A]//大正藏(第45册) [Z].

[27]敦煌文物研究所编.中国石窟·敦煌莫高窟(第4卷) [M].北京:文物出版社, 1987.

[28]敦煌研究院编.敦煌石窟内容总录[M].北京:文物出版社, 1996.

[29]敦煌研究院编.敦煌莫高窟供养人题记[M].北京:文物出版社, 1986.

[30][日]竺沙雅章.中国佛教社会史研究(增订版) [M].京都:朋友书店, 2002.

注释

1 这方面的研究已有的重要成果,如郝春文:《唐后期五代宋初敦煌僧尼的社会生活》,北京:中国社会科学出版社, 1998年;湛如:《敦煌佛教律仪制度研究》,北京:中华书局, 2003年。

2 方广锠:《敦煌佛教经录辑校》(下) ,南京:江苏古籍出版社, 1997年,第924页。另见任继愈主编:《国家图书馆藏敦煌遗书》第122册,北京:国家图书馆出版社, 2006年,第219页。

3 《毗尼心》的写本总体情况,由方广锠先生通过邮件告知,在此感谢他的指点。

4 《四分律删繁补阙行事钞》卷一:“僧衹律是根本部,余是五部……婆粗富罗部律本未至,此依《大集》分别。“《大正藏》第40册,第3页中)

5 “自然及自誓”,在《羯磨疏》四分律中受戒法中名为“破结受戒”,非自然及自誓受戒。《羯磨疏》“受戒法篇”之“约诸部”一科中,详细列举了他部律论的受戒方法:《十诵律》《摩得伽论》《杂心》《俱舍》,自然与自誓受戒俱有;《多论》,有自誓受戒,无自然受戒;《四分》《善见》《母论》《了论》,自然和自誓受戒俱无;《五分》《僧衹》有自然受戒,无自誓受戒。(《卍新续藏》第41册,第214-215页。

6 《四分律拾毗尼义钞》卷一:“上法受戒,尽智现前得”。《卍新续藏》第41册,第359页中。

7 《羯磨疏》:“善来、破结、三语、八敬,此局法缘,互不相通,如相可知。五众、十众、二十众、遣信、曾归、义立十众,此之六受,从缘则众名不同,约法并由羯磨。故此诸受,束则为五,据当体也;彰局显通,则羯磨含六,故总十矣。”《卍新续藏》第41册,第211页下。

8 《四分律疏》卷一:“言上法者,性空之理,超出相有,物莫能加,故称上法,……或尽解满,会增上法,而发具戒……亦可尽无生智,超出学表,会而得戒,故曰上法。故母经中,建立善根上受具足。”《卍新续藏》第41册,第525页中。

9 《四分律疏》卷一:“唯迦叶自誓,即上法一人也。”《卍新续藏》第41册,第525页中。

10 《宋高僧传》卷四:“显庆年中,大帝以玄奘师所翻经论,未几诏入内,及慈恩寺大德,更代行道,不替于时,世亦预其选。及为皇太子造西明寺,爰以英博,召入斯寺,时道宣律师当涂行律,世且旁敷,同驱五部之车,共导三乘之轨。……世之用心,周乎十稔,至总章元年毕轴。”(《大正藏》50册,第726页下)

11 青木隆:《地论宗の融即论と缘起说》,荒牧典俊编著:《北朝隋唐中国佛教思想史》,京都:法藏馆, 2000年,第194-196页。青木隆对敦煌出土的地论宗文献进行分期,将《十地经论》译出510年顷至隋末610年顷分为四期:第一期(510-535年) ,慧光的时代;第二期(535-560年) ,法上、道凭的时代;第三期(560-585年) ,慧远、灵裕的时代;第四期(585-610年) ,最后的时代。

12 相关研究与校录,见方广锠主编:《藏外佛教文献》总第十六辑,北京:中国人民大学出版社, 2011年。

13 P.2034《律杂抄》卷一:“答:以戒为宗。又说不同,依《东塔疏》以戒为宗。”(《大正藏》第85册,第653页下)

14 《宋高僧传》卷十四“怀素传”:“永淳元年(682) ,十轴毕功,一家新立。”(《大正藏》第50册,第792页下)

15 竺沙雅章:《中国佛教社会史研究》(增订版) ,京都:朋友书店, 2002年,第398-402页。湛如:《敦煌佛教律仪制度研究》,北京:中华书局, 2003年,第40页。

16 此题记分别被《伯希和敦煌石窟笔记》、敦煌研究院编《敦煌莫高窟供养人题记》、谢稚柳《敦煌艺术叙录》所录,见徐自强、张永强、陈晶:《敦煌莫高窟题记汇编》,北京:文物出版社, 2014年,第215-217页。

17 “有”,《敦煌莫高窟供养人题记》录为“为”,今依《毗尼心》改。

18 “三”,《敦煌莫高窟供养人题记》录为“云”,今依《毗尼心》改。

19 “如”后《敦煌莫高窟供养人题记》录有“来”,《毗尼心》无。

20 “是真净”,《敦煌莫高窟供养人题记》录“囗囗囗”,依《毗尼心》补。

21 “教”,《敦煌莫高窟供养人题记》录为“后”,今依《毗尼心》改。

22 “而”,依《毗尼心》加。

23 “经”,《敦煌莫高窟供养人题记》录为“语”,依《毗尼心》改。

24 “五大师”,《敦煌莫高窟供养人题记》录为“大五师”,依《毗尼心》改。

25 “测”,《敦煌莫高窟供养人题记》录为“侧”,依《毗尼心》改。

26 “多”,依《毗尼心》补。

27 “那”,依《毗尼心》补

28 “分”,《敦煌莫高窟供养人题记》录为“为”,依《毗尼心》改。

29 “根”后《敦煌莫高窟供养人题记》录有“情”,依《毗尼心》删。

30 参见《四分比丘戒本疏》卷一:“又至姚秦,有于阗三藏佛驮耶舍译《四分》大律,并重校古戒本,方于经首加以归敬。后有晋国沙门支法领,从于阗来达秦国,并重校定。”(《大正藏》第40册,第464页下)《四部律并论要用抄》卷一:“有晋国沙门支法令,亲向于阗国得胡本,还到秦国。秦主姚长以弘始十二年,于长安中兴寺集令德沙门三百人,请罽宾三藏大乘律师名佛陀耶舍,翻出《四分律》。”(《大正藏》第85册,第691页中)

31 “陀耶”,《敦煌莫高窟供养人题记》录为“陁利”,依《毗尼心》改。

32 竺法念即竺佛念,《毗尼心》S490作“竺佛念”, P2148作“竺法念”。

33 敦煌研究院编:《敦煌莫高窟供养人题记》,第86-87页;《毗尼心》,《大正藏》第85册,第659页中。

34 此两方题记的解读,见袁德领:《莫高窟第196窟前室北壁上部内容考辨》,《敦煌学辑刊》2002年第2期,第86-92页。王书庆、杨富学:《也谈敦煌文献中的〈付法藏因缘传〉》,《敦煌学辑刊》2008年第3期,第94-106页。前文以此二题记内容为《付法藏传》的略抄;后文肯定此二题记为戒律之作,但未明确指出其原本依据。

35 释慧谨:《莫高窟第196窟前室北壁题记〈毗尼心〉考释》,《敦煌学辑刊》2009年第4期,第68页。此文推测第三方题记为《毗尼心·学戒法第一》的结语段落:“律藏有四名……若就行释,出生众善,利益无穷,故名为藏”。

36 《弥沙塞部和酰五分律》卷十七,《大正藏》第22册,第119页下。《四分律删补随机羯磨》卷一:“四出众问法。《五分》云:‘应安慰言:汝莫恐惧须臾持汝著高胜处’。等已取其衣钵示语之言:此是安多会,此是郁多罗僧,此是僧伽梨。”(《大正藏》第40册,第497页上)

37 赖鹏举强调问难席设在坛东阶南,不占主室坛上空间。见《敦煌石窟造像思想研究》,第313页。

38 李月伯:《莫高窟第196窟介绍》,段文杰主编:《敦煌石窟鉴赏丛书·第二辑第十分册·第196窟》,兰州:甘肃人民美术出版社, 1992年,第1页。

39 “诫”,《敦煌莫高窟供养人题记》疑为“诚”,今改。

40 “养”,《敦煌莫高窟供养人题记》缺,今增。