1978年以来,中国正走着一条前无古人的前进道路,被称作“中国的发展道路”。关于这条道路的实质,我们能不能依据马克思本人的世界历史理论做出说明,是当代中国学人所面临的历史使命。今日所推送的就是韩立新教授依据对马克思1857-1858年撰写的《资本主义生产以前的各种形式》的研究所作出的一个大胆解释。即,尽管马克思在这一文献中给出了在“原始共同体”的三种类型即亚细亚、古典古代和日耳曼当中,只有日耳曼才能走向市民社会,而亚细亚则根本无法靠自身的力量实现这一转变的结论,但是,1978年以后,由于中国已经内发地出现了“分工和交换的市民社会结构”以及“城市和农村的分离”等因素——这些因素在马克思生活时代只存在于阿尔卑斯山脉以北的日耳曼世界——所以可以说,当代中国正在走着一条“日耳曼式”的发展道路。因此之故,韩立新教授认为,现阶段我们需要将“中国的发展道路”的解释框架从马克思的“晚年构想”转移到《资本主义生产以前的各种形式》上来,积极肯定中国进入市民社会这一事实以及市民社会阶段在中国出现的必然性。

序言:马克思的“晚年构想”和《各种形式》

1978年以来,中国正走着一条前无古人的前进道路,被称作“中国的发展道路”。这条道路的实质是“传统的中国社会向市民社会(bürgerliche Gesellschaft)的转型”。它包括两个方面:一是从亚细亚共同体向市民社会的转型;另一个是从传统的社会主义社会向市民社会的转型。2007年我国颁布的《物权法》承认了私人产权的合法性,这可视为上述两个转型的标志。纵观人类历史,一个国家能够同时实现这样两个转型在世界上并无先例;而且,在理论上,传统的社会发展理论对此是无法做出说明的,甚至是悖谬的。因为,按照常识:一方面,亚细亚共同体作为非西欧社会,它是不可能靠自己的力量转向西欧的市民社会;另一方面,社会主义本来是高于近代市民社会的社会发展形态,它怎么能反过来转向低于自己的社会形态呢?这究竟算做是历史进步还是历史退步?这无疑是困扰着我国理论界的理论难题,更是马克思主义学界无法回避的巨大课题。因为,在中国,马克思主义肩负着为国策进行合法性论证的理论使命。

对于“中国的发展道路”问题,迄今为止人们大多是根据马克思的“晚年构想”来解释的。所谓马克思的“晚年构想”,是指马克思晚年在《给〈祖国纪事〉编辑部的信》(1877年)、《共产党宣言>俄文第二版版序言》(1882年)以及《给维·伊·查苏利奇的复信》(草稿)(1881年)等中对“俄国共同体”(La commune russe)命运的记述。在这些记述中,马克思曾指出,“俄国可以不通过资本主义制度的卡夫丁峡谷,而把资本主义制度所创造的一切积极的成果用到共同体中来。”也就是说,当时的俄国在一定条件下,可以以“农耕共同体”(La commune agricole; Ackerbaugemeinde)为基础而直接进入社会主义。从这一“晚年构想”出发,我国的一些学者推出,中国和俄罗斯同属于东方,因此我国也可以不进入以私人所有为基础的市民社会,而直接从亚细亚共同体进入到社会主义。因此,中国目前所走的道路是符合马克思的“晚年构想”的。

但是,这一解释存在着明显的困难:首先,我国现实中所发生的发展进程决非是跨越“卡夫丁峡谷”,而是在进入“卡夫丁峡谷”,或者说是“传统的中国社会向市民社会的转型”。今天,我国的市场经济日益成熟和强大(马上将成为世界第二大经济体),资本和私有经济比重日益扩大,况且在法律上已经承认了私人产权,针对这一现实,如果再说我国正在跨越“卡夫丁峡谷”是严重的脱离实际。其次,这种说法还有可能对改革开放以来的国策带来负面的或者说消极的评价,因为1978年以来的基本国策就在于逐渐承认市场经济和私人产权即市民社会的合法性,并以此来发展经济,实现社会的进步,如果我们把这一进程看作是历史进步的话,那么所谓的“跨越说”在价值倾向上实则是对这一进程的否定。因此,无论是从实事求是的角度,还是从国家意识形态角度,再用马克思的“晚年构想”来解释“中国的发展道路”都不是一个好的说明。

因此,我们还需要另辟蹊径。幸运的是,我们在马克思于1857-1858年撰写的《政治经济学批判大纲》(Grundrisse der Kritik der politischen ?konomie,以下简称《大纲》)中完全可以找更符合中国的实际,同时在理论形态上更为成熟,且能对中国的发展道路做出正面评价的说明。作为一个理论事实,相对于晚年马克思对东方社会发展道路的零星叙述而言,壮年时期的马克思在《大纲》的《资本主义生产以前的各种形式》(Formen, die der kapitalistischen Produktion vorhergehen,以下简称《各种形式》)一节中曾经对包括亚细亚在内的共同体如何过渡到市民社会做过相当集中的系统阐述。只不过,此处的马克思,对东方社会的发展道路问题,做出了与“晚年构想”相反的说明。

马克思认为,人类社会的发展要经过“共同体——市民社会——未来的共同体(社会主义和共产主义)”这样三个历史阶段。在市民社会之前,人类社会处于“本源共同体”(ursprüngliche Gemeinschaft)阶段。本源共同体又可以分为三种类型,即亚细亚(以俄国、印度和中国为代表的东方世界)、古典古代(古希腊与罗马)和日耳曼(以英法德为代表的西欧世界),在这三种形式当中,“只有出色的‘中世纪’日耳曼的西欧世界才是适合市民社会发育的土壤”、“包含着发展为近代资产阶级社会的谱系”,只有日耳曼共同体才能必然地走向市民社会,而亚细亚和古典古代则根本无法靠自身的力量实现这一转变。这是日本历史学家望月清司在20世纪70年代在研究《各种形式》历史理论时所得出的结论,本文的写作,受到了望月这一结论的莫大影响。在某种意义上,本文可以看作是望月历史理论在当代中国的应用、发展。

按照上述人类社会发展的三阶段理论,市民社会是人类社会发展的必经阶段,不经过市民社会,就无法进入到“未来的共同体”。因此,无论是亚细亚还是日耳曼,从本源共同体向市民社会的转变都是一个普遍的和必然的历史进程。东方社会要想实现自身的发展,融入普遍的世界历史,就必须首先改变或者否定原有的亚细亚共同体,借助于“外因”走日耳曼的市民社会之路。尽管在《各种形式》中,马克思并没有关于这一结论的直接证言,但是,从19世纪50年代《各种形式》的理论逻辑以及同时期的他的两次“印度通信”等文献中,这一结论是完全可以推出来的。

说东方社会不能靠“内因”进入市民社会,这固然是一个令很多东方学者感到愤怒甚至绝望的结论。在《各种形式》公开出版以后,许多中国人、日本人和俄国人都曾对此进行过抗争。二战前后曾两次在世界上出现的“亚细亚生产方式论争”、解放前后我国历史学家对中国封建制度的证明以及对马克思“晚年构想”的夸大,其背后都有这一不服气的背景。但是,历史走到了今天,愤怒与绝望以及再固守马克思的“晚年构想”都是无济于事的,面对汹涌的全球化浪潮以及我国的市民社会化的现实,我们应该将我们的解释框架从马克思的“晚年构想”转移到《各种形式》上来。具体说来,就是要突破原有的思维定式,反向思考:既然只有日耳曼共同体才能进入市民社会,中国改革开放以来是不是出现了日耳曼因素,结果在这些因素的作用下,中国所走的并不是我们固[i]有的东方社会之路,而是一条日耳曼式的发展道路?既然马克思将本源共同体走向市民社会看作是历史进步,那么中国摆脱本源的亚细亚共同体,转而走日耳曼式的市民社会之路,难道不也是历史进步吗?(当然,这样思考的前提是把1978年以前的中国定位于本源共同体阶段。)

因此,本文将一改过去的“跨越卡夫丁峡谷”式的解释,将以多年来被我们打入冷宫的《各种形式》为理论武器,从马克思对本源共同体及其解体、资本的原始积累等论述出发,提出当代“中国的发展道路”实际上是一条日耳曼式的发展道路,而且走这条道路是符合马克思历史理论的实质的。

一.马克思与黑格尔历史认识的相似性

首先需要说明的是马克思的历史理论与黑格尔历史哲学的相似性。因为,这是理解马克思《各种形式》中有关历史叙述的前提。

1.黑格尔的历史哲学

黑格尔在他的《历史哲学讲义》中,曾经将讨论历史的方法分为三种:(1)“事实本身的历史”(die ursprüngliche Geschichte);(2)“反省的历史”(die reflektierte Geschichte);(3)“哲学的”(die philosophische)历史,黑格尔所采取的是“哲学的历史”,或者说“历史哲学”的方法。这种方法与前面两种即“事实本身的历史”和“反省的历史”不同,它既不是像历史学家那样对历史事实进行客观的记述,把曾经发生过的历史事件忠实地再现出来;也不是网罗各种史实对历史做“通史”式概括,在其基础上要求人们以史为鉴对历史进行道德性反省或批判等,它只是为了说明历史发展到今天的必然性以及未来的趋势,是叙述者为了达到这一目的对历史的“重构”。因此,如果说前两者对历史的把握还主要是以史实为根据,故可称作“历史科学”的话;那么后者则完全属于一种“哲学”式的思考,即史实反过来要符合论证的目的,故可称作“历史哲学”。

黑格尔之所以这样看待历史,是源于他所生活的时代。当时,近代西欧由于经历了宗教改革(发现理性)、启蒙运动(运用理性)和法国大革命的洗礼,开始从封建专制和教会的统治下解放出来,出现了个人自由和权利、以及通过市民革命去建立理性国家的现实。人类社会进入到了一个崭新的历史阶段。那么,如何去概括这一历史阶段的实质?当时的思想家们大都选择了“理性”,称它为“理性的时代”。也许是为了凸现自己与其他思想家的区别,同“理性”相比,黑格尔更多地使用了“自由”一词来表征这一时代。但是,问题是这一自由=理性是如何产生的?人类是如何从不自由=非理性的世界过渡到自由=理性的世界?这无疑是一个比讴歌理性更为深刻的时代课题。于是,同那些启蒙思想家相比,黑格尔更进了一步,他在《历史哲学》中着力解决了这一课题。

因此,对黑格尔而言,所谓历史就是自由在世界中的生成过程。为了说明这一点,黑格尔将世界划分成四个区域:东方、希腊、罗马、日耳曼,然后对这四个区域进行了对比分析,去寻找和证明究竟是哪一个区域存在着诞生自由的可能性。他的结论如下:“世界历史从东方到西方,因为欧洲绝对是世界历史的终点,亚洲是起点。东方这个名词的本身是一个完全相对的东西,但世界历史则有一个绝对的东方;因为地球是圆的,历史并不是围绕着它旋转的,相反地,历史以特定的东方为出发点,这就是亚细亚。作为外部物体的太阳在亚细亚升起,而在西方沉没;同时,自我意识这个内部的太阳也在亚细亚升起,普照着高贵之光。世界历史就是训练未经管束的自然意志,使其达到普遍的主体自由的过程。东方从古到今只知道一个人是自由(einer frei)的;希腊和罗马世界知道少数人是自由(einige frei)的;日耳曼世界知道所有人是自由(alle frei)的。所以,我们从历史上看到的第一种政治形态是专制政体,第二种是民主政体和贵族政体,第三种是君主政体。”

从这段话来看,黑格尔模仿了亚里士多德《政治学》中的君主制、贵族制、民主制的划分,以享受自由人数的多寡为尺度,分析了究竟哪种类型才可以成为“世界历史”(Weltgeschichte)的代表。东方世界只有“一个人的自由”;古希腊和罗马是“少数人的自由”;而日耳曼世界是“所有人的自由”。由于日耳曼世界享受自由的个体最为普遍,因此只有日耳曼类型才能有别于其他类型,在整个世界历史区域中脱颖而出,就像人们在西欧现实中已经看到的那样,日耳曼世界经过了宗教改革、启蒙运动、法国大革命,确立起了个体自由、人权和理性国家,率先打破了狭隘的、地域性的封建的共同体,进入到了一个开放的、普遍的市民社会。

在黑格尔的这种解释框架中,亚细亚显然不是主角,毋宁说相反,它仅仅是日耳曼类型的陪衬或者说反例,是为了使“日耳曼‘精神’才是新世界的‘精神’”[3]这一结论得到更好的说明才出现在《历史哲学》中的。结果,亚细亚被设定成一个只有“一个人的自由”的东方专制主义的世界;这种政治制度上的落后性使整个亚细亚社会处于“永无变动的单一”(das bewegungslose Eine)或者“非历史的历史”(eine ungeschichtliche Geschichte)的自然停滞状态,从而只能是世界历史的“起点”。而日耳曼世界则正好相反,它因具备了自由和民主这种政治制度上的先进性而代表了历史的发展方向,成为世界历史的“终点”。

黑格尔给亚细亚的这一负面角色,特别是他的那一亚细亚社会停滞观,自然会引起我国历史学家们的不满甚至愤怒,以至于直到今天还有人斥责这是黑格尔对亚细亚的“蔑视”与“曲解”。但是,我们在后面将看到,马克思其实也有类似的亚细亚观。那么,我们能不能说这是马克思对亚细亚的“曲解”呢?诚然,以现在的历史观念和史实认识,那种带有当时欧洲史学界共通的西欧中心主义的亚细亚观遭到批判是当然的。但是,我们需要看到,黑格尔和马克思对亚细亚的这种设定实际上只是出于哲学证明的需要。按照我们前面所作的分类,他们对历史的叙述是“历史哲学”而非“历史科学”,只要认识到这一点,我们对他们的历史叙述与历史事实之间的出入就大可不必太过认真,同样对他们将东方世界当作日耳曼反例的做法,也大可不必上升到道德批判的高度(实际上,我们在高扬东方文明优越性的时候不也是把以日耳曼为代表的西方作为反例来使用的吗?)。相反,倒是他们运用这一“历史哲学”方法而进行的那一推导,即具备了什么样的因素才能进入普遍的世界历史或者市民社会的分析才是值得我们认真予以对待的。

2.马克思的历史理论

马克思的历史理论在方法上也是一种“历史哲学”。前面说过,黑格尔眼前的现实是西欧实现了的自由与平等;与黑格尔不同,马克思眼前的现实则是充满了分工与交换以及剥削与压迫的市民社会和资产阶级社会。在不同的现实面前,作为要揭示人类历史发展规律的哲学家,如果说黑格尔给自己的任务是说明自由的生成,那么马克思给自己的任务则是开出资本的出生证明。黑格尔是从政治哲学的角度,而马克思则是从经济史的角度,对历史进行了符合自己目的的重构。

因此,马克思的历史决不是一个历史学意义上的断代史,譬如像“原始共产主义制度→奴隶制度→封建制度→资本主义制度→社会主义制度”这五种社会形态的顺次更迭,他对历史的说明只是为了去解释资本是如何从历史中产生的(“资本的原始积累理论”),并从中去揭示资本主义的不合理性(“剩余价值规律”)和过渡到共产主义的必然性(“科学社会主义理论”),也即资本主义的产生、发展和灭亡的过程。望月清司曾经准确地把握住了马克思历史理论的这一特点,指出:“马克思的历史理论,是从本源共同体以后的人类史=世界史的积累出发去具体描述资本主义在世界历史中的过渡性逻辑,同时它还是论证资本主义属于本来就能为必将到来的‘更高级的社会形态’创造客观条件的历史过程的理论。即它不是要解释和整理过去,而是要预见未来。”因此,马克思的历史理论,从宏观上来说是“共同体→市民社会→社会主义”这样一个建立在否定之否定逻辑上的三段论,它们所对应的分别是过去、现在和未来,其目的是为了揭示历史发展的这一趋势。著有《马克思传》的英国历史学家卡尔曾在《历史是什么》一书中提出:“历史不仅是过去与现在之间的对话,还是过去与未来之间的对话”,他的这一命题可以说是对马克思历史理论特征的最好说明。

在《各种形式》中,马克思为了阐明资本的产生过程,也曾经对资本主义诞生以前的本源共同体进行了分类,即亚细亚、古典古代和日耳曼,这种三分法与黑格尔的四分法极为类似,只不过它是将古希腊与罗马这两个区域合二为一,统称为“古典古代”而已。而且,他关于这三种共同体的特征及其历史命运的论述,也明显有黑格尔世界历史认识的影子。譬如,黑格尔划分世界历史的尺度是享受自由人数的多寡,而马克思的尺度则是各个区域土地与所有者之间的关系,即土地所有者数量的多寡。具体说来,亚细亚的土地从本质上属于共同体所有,但由于它采取了“普天之下全是王土”的形式,因此在所有者的数量上表现为“唯一的所有者”;古典古代的土地分为两个部分:一部分为特定的罗马人的私人领地,而另一部分则为共有地,从所有者的数量来看,它属于“少数人是所有者”;日耳曼共同体虽然也有公有地,但其实质是每个人都拥有私有地,因此从所有者的数量来看,它属于“所有人都是所有者”。因此,在亚细亚、古典古代和日耳曼这三种共同体类型中,土地所有者的人数是按照“唯一”→“少数人”→“所有人”的形式递增的;它们的共同体的强固程度却是按照亚细亚→古典古代→日耳曼这一顺序递减的。因此,在这三种形式当中,只有日耳曼共同体才能自行瓦解,从而必然地进入市民社会,而中国所属的亚细亚和古典古代则根本无法靠自身的力量实现这一转变。这是一个我们从《各种形式》的分析中可以引申出来的结论。这个结论,如果抛开其经济史的内容,单纯从对日耳曼的态度来看,是与黑格尔的那一结论基本一致的。

当然,马克思的历史理论在本质上是一种历史唯物主义,而黑格尔的历史哲学则是一种以精神的自我运动为基本特征的历史唯心主义,二者在世界观上以及在对历史主体的认识上有着根本性的区别。但是,在对历史认识的方法上以及在对世界历史类型的划分和对这些类型的评价上,马克思与黑格尔存在着相似性。就本文的问题意识和要解决的问题而言,阐明他们之间的相似性更为重要。

二.本源共同体三种形式分析

《各种形式》一节属于《大纲》“资本章”中的内容。而“资本章”的主题按道理应该是对眼前的资本主义社会的分析,事实上,该节所属的“第二篇”的题目也是“资本的流通过程”。但是,在这一节中马克思却仿佛突然偏离了这一主题,开始研究资本主义以前的本源共同体。这是为什么?我们必须首先弄清楚马克思追溯本源共同体的原因。

1.马克思追溯“本源共同体”的原因

在《各种形式》的开头,马克思开宗明义阐明了他的理由:

“雇佣劳动的前提和资本的历史条件之一,是自由劳动(freie Arbeit)以及这种自由劳动同货币相交换,……而另一个前提就是自由劳动同实现自由劳动的客观条件相分离,即同劳动资料和劳动材料相分离。因此,首要的是,劳动者同他的天然的实验场即大地相分离,从而小规模的自由土地所有解体,以及以东方共同体(Commune)为基础的共同体土地所有(gemeinschaftliches Grundeigentum)解体。在这两种形式中,在这两种形式中,劳动者把自己劳动的客观条件当作自己的财产;这是劳动同劳动的物质前提的天然统一。”

从这段话来看,马克思是在寻找资本主义产生的历史前提。他的推论是这样的:(1)雇佣劳动和资本的产生需要两个前提:一个是“自由劳动以及这种自由劳动同货币相交换”;另一个是“自由劳动同实现自由劳动的客观条件相分离”。这里的关键显然是如何理解“自由劳动”。这里的“自由劳动”不能直接等同于资本主义条件下的雇佣劳动,它应该是指劳动者还所有自己劳动的客观条件,譬如土地等生产资料和生活资料,即劳动和所有还处于直接统一的状态。在这种状态下,劳动者在自己的土地上耕作,或者在城市里从事着手工业,过着一种自由的、因而也是幸福的田园生活。而雇佣劳动固然也是“自由的”,但雇佣工人并不所有自己劳动的客观条件,他只所有自己的劳动能力,而且他可提供的唯一商品就是他的活劳动能力。

“自由劳动”在广义上可以存在于资本主义以前的任何共同体形式中,只要那里存在着劳动者和劳动的客观条件的统一。只要以这种统一为前提,劳动者就要被束缚在土地及其所依附的所有制形式上,因此也就不可能获得“自由”。为了能使他获得“自由”就必须使“劳动者同他的天然的实验场即大地相分离”,分离以后才有“自由劳动”,于是才有“自由劳动”与货币相交换,于是才有雇佣劳动,于是才有资本的原始积累过程。故“所谓原始积累只不过是生产者和生产资料分离的历史过程”,因此,要想使资本主义生产和雇佣劳动成为现实,最核心的任务就是必须使劳动和劳动的客观条件,或者简单说,使劳动和所有发生彻底的分离。

(2)“分离”的前提是“统一”。因此,要想在逻辑上说明“分离”,还必须追溯到分离之前的“劳动和所有的统一”阶段。这种“统一”阶段在历史上就是指“本源共同体”阶段。在人类历史的早期,由于生产力发展水平低下,人类是不可能采取私有制这种生活方式的。马克思写道:“孤立的个人是完全不可能所有土地的,就像他不可能会说话一样。”在这种情况下,人能活下来的唯一方式是共同“领有”(Aneignung)生产资料,生活在“自然形成的共同组织”(naturwüchsiges Gemeinwesen)当中。譬如,游牧的“部落(Stamm)”、“部落共同体、即天然的共同体”当中。随着人类逐渐定居下来,共同体所有这种所有制形式也被固定下来。人们开始意识到,土地是共同体的基本财产,“每一个单个的人,只有作为这个共同体的一个肢体,作为这个共同体的成员,才能把自己看成所有者或占有者(Besitzer)”。由于经过这一反省而建立的共同体才对人类生活具有本源的或原初的意义,故被马克思称为“本源共同体”。也就是说,“本源共同体”并不等于人类历史早期“自然形成的共同组织”,它要比“自然形成的共同组织”出现得晚,在形态上也更为成熟。

这种“本源共同体”,按照马克思的分法,可分为亚细亚、古典古代和日耳曼三种形式,这三种形式又可以分为两类:一类为“以东方公社为基础的共同体土地所有制”(亚细亚);另一类为“小规模的自由土地所有制”(古典古代和日耳曼)。这两种土地所有制形式虽然分属于东方和西方,但它们有一个共同特点。这就是,无论是东方共同体所采取的共同体所有制,还是西方共同体中的私有制或者个人所有制,劳动者与生产资料之间的关系都是直接同一的,“劳动者把自己劳动的客观条件当作自己的财产”。只有让这两类本源共同体形式解体,才能使劳动者与自己劳动的客观条件相分离。马克思《各种形式》讨论本源共同体的根本目的就在于此。

由此看来,马克思是沿着资本的产生=“自由劳动以及这种自由劳动同货币相交换”→劳动和所有的分离=本源共同体的解体→劳动和所有的统一=本源共同体的形成这一顺序向前追溯的;但他的目的则是对这一顺序的颠倒,即要说明“本源共同体→本源共同体的解体→资本的产生”过程。一句话,他之所以要追溯本源共同体,其目的是要解释资本的诞生过程。理解这一点非常重要,因为我们在后面将要看到,马克思对“本源共同体”三种形式的分析都服务于这一目的。

2.本源共同体三种形式

“所有”(Eigentum)的本意是指劳动者获取对象的关系行为(verhalten),通过这一行为而使生产条件和产品属于劳动者本人,即劳动和所有的统一。根据所有主体人数的多寡,所有的基本形式可分为两种:“私人所有”(Privateigentum)和“共同体所有”(Gemeindeeigentum, gemeinschaftliches Eigentum)。前者的所有主体为个体(个人或家庭),而后者的所有主体则为由复数主体组成的集团,即共同体。马克思对本源共同体三种类型的分析,就是以这两种所有制形式在本源共同体中的变化为主线进行的。

(1)亚细亚:共同体所有

本源共同体的第一种形式是亚细亚共同体。在1853年以前的“第一次印度通信”时期,马克思基本上沿用的是当时西欧流行的东方专制主义式的亚细亚观,即亚细亚所有制的本质是“国家土地所有制”,一切土地皆归国家(国王)所有。在1857-1858年的《各种形式》中,马克思对亚细亚的认识发生了一定的变化,即一方面保留了“全土王有”观念的同时;另一方面开始将重心转移到“种族所有或者共同体所有”上来。马克思写道:

“总合的统一体(die zusammenfassende Einheit)凌驾于这一切共同组织(Gemeinwesen)之上,表现为更高的所有者或唯一的所有者,因而现实的共同体(Gemeinde)只不过表现为世袭的占有者(Besitzer)。因为这种统一体是现实的所有者(Eigentumer),并且是共同体所有(gemeinschaftliches Eigentum)的现实前提,所以统一体本身能够表现为一种凌驾于许多现实的特殊共同组织(Gemeinwesen)——在这里各个个人事实上是丧失所有(Eigentumlos)——之上的一个特殊的东西,或者说,所有……表现为对个人来说是被中介的东西,是由许多共同体之父的专制君主所体现的总的统一体以这些特殊的共同体为中介转让给每一个个人的结果。因此,剩余产品……不言而喻地属于这个最高的统一体。因此,正是在东方专制制度的、从法律上看似存在着丧失所有的情况下,这种部落所有或共同体所有(Gemeindeeigentum)在事实上作为基础而存在”。

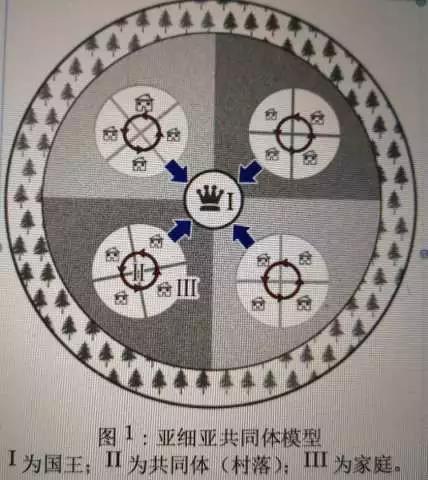

在这里,马克思阐述了亚细亚形式中三种可能的所有主体,即专制君主、共同体、个人之间的关系。具体情形是这样的:从专制君主和共同体这两项来看,专制君主作为“总合的统一体”凌驾于众多的共同组织之上,是“唯一的所有者”;但是在现实中,这些共同组织是生产的基本单位和实施者,故它的“部落所有或共同体所有”构成了亚细亚所有制形式的“基础”;从共同体和个人这两项来看,个人的土地只不过是通过这些共同体转让过来的“王土”,个人不是土地的所有者,而只是“丧失所有”的占有者。就这样,专制君主、共同体、个人从上到下构成了一个从所有到占有的金字塔结构,专制君主是最高意义上的所有者,共同体作为中介是实质上的所有者,而个人只不过是占有者(参见图1)。

这里的关键显然是对“所有”(Eigentum)和“占有”(Besitz)这两个概念的区分。按照黑格尔在《法哲学原理》中的叙述,占有实际上是指对某物的使用权;而所有则不仅是指对某物的直接占有、使用,而且还指在法律和自他意识上的排他权利,可以“转让”。因此,所有比占有的私有化程度要高,所有是占有的真理。马克思在这里是严格地按照黑格尔的区分来分析专制君主、共同体和个人之间的关系的,故才有了“亚细亚存在的只是共同所有和私人占有”的说法。如果没有上述关于所有和占有区分,这一说法会成为不可解的咒语。

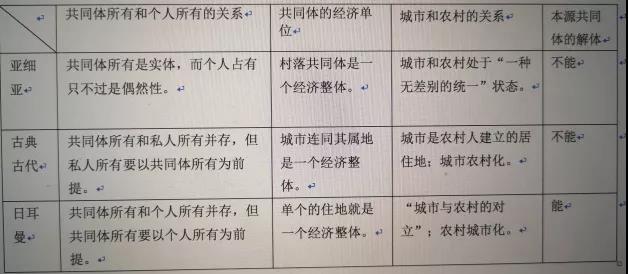

总之,从私人所有与共同体所有的关系来看,在亚细亚形式中,“共同体所有是实体,而个人占有只不过是实体的偶然性(Akzidens)。”个人虽然可以占有土地,但却无法成为一个真正的私人所有者,即使从土地上获得了剩余,他也只能把它缴纳给上级所有者。没有自己的所有,个体就只能淹没于共同体当中。因此,亚细亚的所有制形式只能是共同体所有。

(2)古典古代:共同体所有基础上的私人所有

本源共同体的第二种形式是“古典古代”(die Antike)。在第二种形式中,“共同体所有(Gemeindeeigentum)——作为国家所有(Staatseigentum)——即公有地(ager publicus)是和私人所有相分开的。在这里,单个人的所有不像在第一种情况〔亚细亚〕下那样,本身直接就是共同体所有”。也就是说,古典古代与亚细亚不同,它在所有制采取了共同体所有(国家所有)与私人所有并存的形式。共同体所有和私人所有两者互不重合,彼此彻底分开。以古罗马为例,罗马人的土地分为两个部分:一部分为“私人领地”(ager privatus),这些领地归私人所有;另一部分为“公有地”(ager publicus),这些土地归罗马共和国所有。

那么,这两种所有制的关系如何呢?从表面上看,共同体所有和私人所有是彼此“分开”、“并列”甚至“对立”的,但实际上共同体与其成员之间是一种互相依赖的关系。一方面,“共同体组织”(Gemeindewesen)本身是由拥有小块土地的农民组成的,是“这些自由平等的私人所有者之间的相互关系,是他们对外界的联合”;另一方面,共同体又为这些私有者提供了土地和安全上的“保障”,是私人所有存在的基础。马克思写道:“共同体……在这里表现为土地所有的前提,也就是说,表现为劳动主体把劳动的自然前提看作属于他所有这种关系的前提,但是,这种‘属于’是由他作为国家成员的存在为中介的,是由国家的存在,因而也是那被看作神授之类的前提为中介的。”由此看来,共同体所有和私人所有在古典古代中虽相互依赖,但其力量对比又不对等。共同体所有占有主导地位,而私人所有要以共同体所有为“中介”。马克思同样以罗马为例表达了这一看法:“所有是魁里特的所有,是罗马人的所有;土地私有者只有作为罗马人才是土地私有者,而作为罗马人,他就是土地私有者。”也就是说,没有罗马,哪来的罗马人的土地私有?这是马克思对这两种所有制形式的真实态度。

总之,在古典古代,私人所有虽然作为独立的所有制形式,在一定程度上与共同体所有相抗衡,在这一点上,它优于亚细亚。但是,同下面将要提到的日耳曼形式相比,这种私人所有还受到强大的共同体制约,它还属于共同体所有中的私人所有,因此在谱系上还无法同近代市民的私人所有连接起来。

(3)日耳曼:个体的私人所有基础上的共同体所有

日耳曼是本源共同体的第三种形式。但是,同亚细亚和古典古代相比,日耳曼共同体所缺乏的恰恰是强固的共同体特性。虽然日耳曼人有着共同的过去和历史,在亲缘关系和语言等要素上有着内在的共性,但是,他们的共同体组织却采取了比较松散的形式。他们彼此相隔很远的距离,每个家庭相对独立于共同体,如果不是为了抵御外敌之类的集会,他们很难聚集在一起,构成一个现实的共同体。因此,日耳曼共同体只有通过个体成员的“集会”(Versammlung)才能实在。为了强调这一点,马克思有意识地区别了静态的“联合体”、“统一体”和与动态的“统一行动”、“联合行为”,指出“共同体不是表现为联合体(Verein),而是表现为联合行为(Vereingung);不是表现为统一体(Einheit),而是表现为土地所有者作为独立主体进行的统一行动(Einigung)。”[1]而“联合”和“统一”要以行为主体即独立个体的存在为前提的。

因此,从个人与共同体的关系来看,日耳曼形式与亚细亚正好相反,个人在先,共同体在后;个人是实体,共同体是偶然性。那么,同古典古代相比又如何呢?马克思写道:“在这里(日耳曼),个人土地所有(individuelles Grundeigentum)即不表现为同共同体土地所有相对立的形式,也不表现为以共同体为中介(古典古代),而是相反,共同体只存在于这些个人土地所有者本身的相互联系之中。共同体所有只表现为各个个人的部落住地和所占取土地(Bodenaneignung)的公共附属物(gemeinschaftliches Zubeh?r)。”也就是说,在所有制形式上,虽然日耳曼和古典古代都是私人所有和共同体所有并存,但是,在古典古代,共同体所有是前提,个人所有要以共同体为中介;而在日耳曼,私人所有和共同体所有的主次地位正好发生了反转:共同体所有以个人所有为“中介”,是个人所有的“附属物”。在这个意义上,日耳曼所有制的本质是以个人所有为基础的共同体所有。

个人的土地所有是实体,这是真正意义上的“个体的私人所有”(das individuelles Privateigentum)!说它是“真正意义上的”除了指它符合私人所有的原义以外,还指它在谱系上跟近代的私人所有一脉相承。因为在进入资本的本源积累过程以后,这种私人所有或者变为“资本主义的私人所有”,或者变为它的掠夺对象,即“以自己劳动为基础的个体的私有制”。

以上,我们几乎是按照马克思的展开顺序考察了《各种形式》对本源共同体三种形式的论述,从这些论述中我们可以看出,马克思的分析重心的确是共同体所有和私人所有在本源共同体三种形式当中的力量对比关系,即本源共同体的所有制形式是按照亚细亚→古典古代→日耳曼的顺序,共同体所有的力量由强变弱,私人所有的力量由弱变强,到了日耳曼形式,终于出现了真正的“个体的私人所有”。它的出现,将会改变本源共同体所有制的性质,从而预示着人类历史的第一个阶段的解体为时不远了。

三.本源共同体(日耳曼形式)解体的原因

从马克思对本源共同体的分析来看,马克思是在尝试着寻找本源共同体解体的原因。那么,究竟是什么原因造成了共同体的瓦解?从上述分析说,答案应该是私人所有。因为,是私人所有因素的增加最终导致了以共同体所有为基础的本源共同体的解体。事实上,马克思晚年在《给维·伊·查苏利奇的复信》中就是按照这一逻辑做出回答的:任何“村落共同体”都包含着一种“二重性”(Dualismus):一方面,“以土地共同所有以及由此而产生的各种社会关系为自己的坚实基础”;另一方面,“同时,各个家庭单独占有房屋和园地、小土地经济和私人占取(Aneignung)产品”,后者最终“成为共同体解体的萌芽。”[1]如果把这一论述转换成辩证法的语言,就是任何本源共同体都包含着共同体所有和私人所有这一对矛盾;矛盾双方的此消彼长将决定共同体的前途和命运,私人所有一方的增大将打破矛盾双方的平衡,使共同体所有瓦解,从而也就使共同体瓦解。但是,在《各种形式》中马克思并没有满足这一标准答案,他是在此基础上,主要是从共同体内部的经济关系以及分工状况,特别是“城市和农村的分工”角度来回答这一问题的。

1.共同体内部经济关系的对比分析

首先,马克思是通过对亚细亚和日耳曼的共同体内部经济关系的对比分析来阐述本源共同体解体的原因的。因为,在本源共同体的三种形式当中,亚细亚是共同体所有的典型代表;而日耳曼则是私人所有的典型代表。

(1)亚细亚的“小共同体”和日耳曼的“家庭”

马克思首先分析了亚细亚共同体为什么不能解体的原因。亚细亚的所有制是“共同体所有和私人占有”。在这种情况下,所有的真正主体是共同体,或者说是共同体的人格代表即专制君主和封建主,而共同体成员只不过是共同体土地的使用者、占有者,因此,即使生产出现了剩余,这些剩余产品也会“不言而喻地属于这个最高的统一体”,成为专制君主和封建主享乐的消费资金;或者成为共同体的战争储备和宗教活动以及其他公共事业的消费资金。他们的剩余劳动也表现为修建灌溉渠道等公共劳动。因此,剩余不可能成为某些共同体成员的“自由的货币”;剩余劳动也无法成为“自由的劳动”。

但是,作为一个事实,亚细亚共同体存在着发达的手工业和农业的分工,存在着由手工业和农业的结合而创造出来的财富,那么这些分工和财富为什么不能带来“劳动和所有的分离”呢?原因是亚细亚的生产单位是小共同体,手工业和农业的分工只限于小共同体内部,且它们结合的结构过早成熟,“小共同体内部完全能够自给自足,而且在自身中包含着一切再生产和扩大生产的条件”,这种情况不仅使手工业无法摆脱“种族所有或者共同体所有”的束缚,从农业共同体中分离出去,而且还使共同体失去了与外部进行交换的动力,从而不能造成劳动和所有的真正分离。因此,从整体上看,亚细亚的生产方式还不是完全意义上的商品生产,而只能是自给自足的自然经济。

而日耳曼共同体则不同。首先,日耳曼所有制是在个体私人所有基础上的共同体所有,个体所有是本质。在这种情况下,如果出现了剩余,个体的私有者基本上拥有了对这些剩余的所有权和支配权,这就为真正的商品交换提供了前提,即他们可以把剩余当作商品同其他私有者进行交换,而交换来的货币极有可能成为潜在的“自由的货币”。这是与亚细亚的根本区别。其次,日耳曼共同体的再生产组织不是共同体,而是家庭。“实质上,每一个家庭就是一个经济整体,它本身构成一个独立的生产中心”。这种以家庭为单位的生产方式虽然没有以小共同体为单位的亚细亚生产方式成熟,但是却显然有利于分工和交换体系的形成,因为家庭要想生存和经营下去,同其他家庭的分工和交换就成为前提。再次,在日耳曼共同体中,手工业和农业的分工并不局限于共同体内部,当手工业者出现以后,这些手工业者往往被排除到共同体以外,这使得他们不得不在农业共同体(村落)之外,建立一个与农业共同体不同的独立组织,这就是后来日耳曼的城市。日耳曼共同体的这种生产和分工方式,最终为劳动和所有的分离奠定了基础。

(2)“村落共同体”说和“散居”说的对立

从上面的分析中我们可以看到,在所有制形式、生产方式和共同体内部的分工状况等方面上,日耳曼共同体比亚细亚共同体更容易出现商品经济。在《各种形式》中,马克思为了强调这一点,在日耳曼的定居方式问题上,他采取了一种后来对他本人而言比较陈旧、但却符合这一精神的解释。

关于日耳曼的定居方式,当时的欧洲史学界曾有过两种典型的说法:一种是所谓的“村落共同体”(Dorfgemeinde)说;另一种是“散居”说。关于“村落共同体”,马克斯·韦伯后来曾在其《经济史》中做过非常图示化的描述(参照图3),为说明起见我们在这里直接予以引用。所谓“村落共同体”是一个以村落(Dorf)为中心的五重同心圆,即I为宅地(Huf)和房屋(Haus);II为自留地和小菜园(Wurt);III为“共同耕地”(被分割的个人所有);IV和V为份地〔Hufe〕制度下的“共同地”(Almende)。从这个五重同心圆来看,宅地、房屋以及住宅周围的自留地和小菜园等都是共同体成员的私人所有,“共同耕地”本身虽然是村民共同的,但是它属于被分割的个人所有;“共同地”虽然也由村落共同所有,但是它也是按照村民(家庭)大小的比例由村民占有和使用的[1]。因此,整个日耳曼共同体就是表现为这样一个以个人所有为基础的“群居村落”。这种“村落共同体”和马克思在《给维·伊·查苏利奇的复信》(草稿)中对“农耕共同体”(Ackerbaugemeinde)的描述颇为相似,即“农耕共同体”也属于一种村民群居的村落形式,在村落中,“房屋及其附属物——宅地(Huf)是农民个人的”、“耕地是不准让渡的共同所有,定期在农耕共同体成员之间进行重分,因此,每一共同体成员用自己的力量来耕种分给他的土地,并把产品留为己有” 。

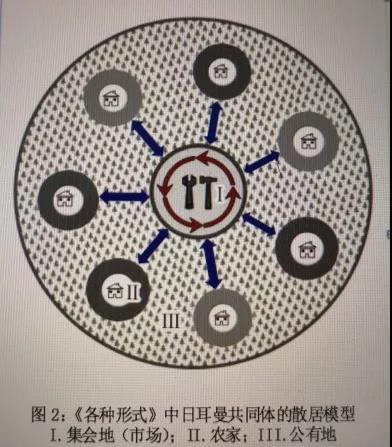

关于“散居”说,我们直接借用马克思在《各种形式》中所做的描绘:“在日耳曼人那里,各个家长住在森林之中,彼此相隔很远的距离” 。“单个的住地就是一个经济整体,这种住地本身仅仅是属于它的土地上的一个点,并不是许多所有者的集中,而只是作为独立单位的家庭”,“这种形式的基础是孤立的、独立的家庭住宅”[2]。按照这一描述,日耳曼人的居住方式并不是一种群居的“村落共同体”,而是一种散居的、彼此孤立的农园。关于这种“散居”的具体模型可参照图2,它与图3的“村落共同体”形成了鲜明的对照。

从上面的论述中我们可以看到,关于日耳曼共同体的居住方式,马克思在不同的时代采取了不同的解释:在《各种形式》时期(1857-1858年)马克思采取的是“散居”说;而在《给维·伊·查苏利奇的复信》(1881年)中他所采取的是“村落共同体”说。作为一个事实,在1854年毛勒出版了《马尔克制度、农户制度、村落制度、城市制度和公共政权的历史概论》,在这部著作中,毛勒批评了“散居”说,而支持了“村落共同体”说。按理说,如果马克思当时看到了毛勒的著作,他应该对自己主张的“散居”说做出修改,但是马克思却没有这样做。故日本历史学家藤原浩推测,这可能是因为马克思在写作《各种形式》时期没有读过毛勒的著作所致,由于在《各种形式》以后读了毛勒等人的著作,故在《给维·伊·查苏利奇的复信》中改为“村落共同体”说[2];田中丰治甚至认为,由于马克思没有读过毛勒的著作,因此“无论从实证基础角度,还是从理论成熟度来看,《各种形式》在内容上都显得有些不够充分”;日本史学界的泰斗大冢久雄干脆无视“散居”说这一事实,在他的名著《共同体的基础理论》中直接“将日耳曼共同体描绘成字面意义上的‘集住村落’”。其实,这是历史学家们的困惑!在我看来,即使马克思当时读了毛勒的著作,按照他在《各种形式》中的问题意识,他也未必采取“村落共同体”说,因为“散居”说显然对说明日耳曼共同体产生私人所有以及分工和交换关系更为有利,对说明下面的日耳曼的“城市和农村的分工”更为有利;而“村落共同体”说则因与亚细亚共同体的相似性,要想做出上述说明是困难的。马克思是没有必要非要拘泥于所谓的“历史事实”的,别忘了,马克思是一个“历史哲学”家!

2.城市与农村的分工

其次,马克思将城市和农村的分离,也即将城市的出现看作是本源共同体解体的原因。因为,“自然形成”的本源共同体本来是农业共同体,而城市是工商业的所在地,它的出现至少意味着对本源共同体的分割。城市居民也与农民不同,他们大多是手工业者,相对于依附于土地的农民而言,他们更具有个体的性质,往往是私有者,因此城市居民的增加意味着私有者数量的增加,而私有者数量的增加意味着本源共同体的所有制基础即共同体所有的减弱。

(1)亚细亚、古典古代和日耳曼形式中的城市

关于本源共同体三种形式中的城市,马克思是这样描述的:“日耳曼的共同体并不集中在城市中。……古典古代的历史是城市的历史,不过这是以土地所有和农业为基础的城市;亚细亚的历史是城市和农村的一种无差别的统一(本来的大城市在这里只能看作王公的营垒,看作本来的经济结构上的赘疣〔Superf?tation〕)。中世纪(日耳曼时代)是从农村这个历史舞台出发的,然后,它的进一步发展是在城市和农村的对立中进行的;近代〔的历史〕是农村城市化,而不像在古代那样,是城市农村化。”

亚细亚也有城市,但是这些城市基本上是为了王侯将相服务的,只是他们用来消费的;城市的兴衰也不取决于工商业本身,而是取决于君主和封建主的需要,当他们居住在城市里时,城市就兴盛;反之,城市就衰落。城市的兴衰是随着君主或封建主的迁移而变化的,故在城市才仿佛是一座“流动的营房” 。因此,亚细亚的城市只不过是社会机体上的附着物,是多余的“赘疣〔Superf?tation〕”;从农村和城市的关系角度来看,亚细亚的城市和农村还处于“一种无差别的统一”状态,根本就谈不上城市和农村的分离。

与亚细亚相比,古典古代的城市则是赫赫有名的,像雅典和罗马,“古典古代的历史是城市的历史”。“第二种形式〔古典古代〕不是〔像亚细亚那样〕以农村〔land〕作为自己的基础,而是以城市〔Stadt〕作为农村人(土地所有者)的已经建立的居住地。”也就是说,古典古代的城市居民,并不是靠工商业为生的“城市人”,而仍然是“农村人”,即城市之外土地上的“不在地主”。因此,在形式上,“耕地似乎表现为城市的领土”,但实际上城市只不过是农村的延伸。而且,由于“城市连同属于它的土地是一个经济整体”,城市居民消费的实际上是他们自己土地上的产品,出现的剩余一部分也被用于同远隔地商人进行交易,因此古典古代的城市大多又是用于对外贸易的商业城市。在这个意义上,古典古代的城市与近代的工业城市性质不同,它还和农村没有发生真正的分离。

那么,日耳曼共同体的情况又如何呢?马克思分析道:在古典古代,“土地私有者同时也是城市的市民。从经济上说,国家公民身份就表现在农民是一个城市的居民这样一个简单的形式上。在日耳曼的形式中,农民并不是国家公民,也就是说,不是城市居民;相反地,这种形式的基础是孤立的、独立的家庭住宅。”就是说,一方面,同古典古代和亚细亚相比,日耳曼根本就没有城市,因为“日耳曼的共同体并不集中在城市中”,而是集中在农村;但是,另一方面,正是由于它位于农村,且是孤立的、独立的家庭住宅,它才诞生了城市,完成了马克思期待已久的那一“城市和农村的对立”、“农村城市化”。这是马克思经过对本源共同体三种形式考察之后所得出的基本结论。那么,为什么不是亚细亚和古典古代,是偏偏连城市都没有的日耳曼世界会诞生近代的城市?日耳曼世界究竟是具备了什么因素才孕育了近代城市?很遗憾,对这些问题马克思在《各种形式》中并没有给予充分的说明。不过,也正是因为如此,才给后来日本学者对这些问题进行补充论证留下了空间。

(2)日本学者对日耳曼城市的补充论证

在日本,对这一问题进行补充论证的首推大冢久雄。由于他把马克思和韦伯的历史理论结合起来解释了资本主义的产生过程,故他的理论在日本享有盛誉,被称为“大冢史学”。作为一名经济史家,早在20世纪四五十年代,他就根据《各种形式》的精神提出过两个解释英国资本主义产生过程的著名理论:第一,近代资本主义产生于农村的“农村手工业”或者说“农村工业”(country manufacture)。“近代资本主义(产业资本)的开端及其社会谱系并不应该在一般的商业发达中,尤其不应该在前期资本的发达中去寻找,而应该在所谓的中产的生产者阶层独立自由的发达中,特别是应该在农村工业、农村手工业的自主发达中去寻找”。第二,这些农村地区出现的“地域分工圈”、“地域市场圈”(local market area)是近代资本主义的开端。所谓“地域市场圈”是指在一定地域从事商品生产的农民和手工业者进行商品交换的小规模市场、集市。“在农村工业地带,无论在哪里,都会有那么五、六个村子仿佛构成一个小组,在那个位于中心的村子每周搞一次集市。而且,在这个中心村子里住着大量手艺人和日工,……这些手艺人和日工,再加上农民,他们每周到中心村子赶一次集,自由地买卖他们的产品。那一土地上生产出来的东西又在该土地上作为商品被卖掉和消费掉,因此各个小组的村落可以说就构成了独立的经济圈。”

也就是说,与一般人们认为资本主义诞生于大城市相比,大冢久雄认为资本主义诞生于农村,农村的“地域市场圈”才是近代资本主义的原型。“大冢史学”的目的在于揭示资本主义的形成过程,但是这一结论中却隐含着对近代城市的起源的新解释,即近代城市诞生于农村,是从那些散在于农村地域的市场群中逐渐发展起来的,譬如英国的曼彻斯特等。

望月清司是“大冢史学”的批判者,但在《马克思历史理论的研究》中,他实际上是借助大冢的“地域市场圈”理论补充了《各种形式》中日耳曼“农村城市化”理论的。他指出,近代西欧的城市化并不是起源于阿尔卑斯山脉以南的“地中海世界”,尽管那里有很多历史名城,而是起源于阿尔卑斯山脉以北的“西欧世界”,虽然那里没有古典古代意义上的城市,但是星罗棋布的小集市却构成了近代城市的雏形。在日耳曼世界城市化的过程中:“真正的主角不是这些巨大的城市(在中世纪是1万人以上的城市),而是零星分布于村落旁边的小集市城市,日落以前农民会背着粮食、布匹还有奶酪往返于其中。……农民的剩余不会因商人的谋略和欺瞒而被洗劫一空,正是这些享受一物一价原理的小市场群才是‘城市和农村的分工’的原点和开端。……这一地域市场圈的核心即市场一开始是作为分工和交往关系本身的现象形态临时出现的,随着人口的迅速集中和交易量的迅速扩大,市场逐渐固定,成为长期设施,最终具备了‘城市’的外在形式。”[3]也就是说,正是这些“小集市城市”、“小市场群”逐渐取代了古典古代的城市,完成了与农村的分离,最终成为与农业相对立的新兴的工业城市。这才是真正意义上的城市!

从大冢久雄和望月清司的论述来看,日本学者的理论有明显的韦伯背景,在某种意义上他们都是将韦伯的城市概念引入了对《各种形式》解释的结果。众所周知,韦伯是这样定义城市的:“只有在地方上的人民可从当地市场中满足其日常需求中经济上相当重要的部分,并且可从市场上购得的物品中,相当大的部分是由当地人民(或邻近腹地的人民)特别为了市场而生产(或从他处取得)的条件下,我们才能用‘城市’一词——就其经济层面而言。”从这一规定来看,韦伯的城市概念的确与《各种形式》的“农村城市化”理论精神相一致,从而也的确可以为日本学者重构马克思的城市理论提供重要的理论资源。

总之,无论是从共同体内部的分工关系来看,还是从城市和农村的分工角度来看,在本源共同体的三种形式中,只有日耳曼才有可能在本源共同体中脱颖而出,使自己的母体解体(参考下表)。在历史上,大约从14世纪起,以英国为代表的日耳曼世界,随着以个体的私人所有为前提的商品生产的扩大,城市和农村分工的形成,本源共同体迎来了解体的时期。这种解体包括两个方面“一方面是活劳动的比较低级形式(niedrigere Formen der lebendigen Arbeit)的解体,另一方面[对直接生产者来说]是比较幸福的关系(glücklichere Verh?ltnisse der lebendigen Arbeit)的解体。”所谓“活劳动比较低级的形式”既可以指亚细亚共同体中的劳动,也可以指古典古代和日耳曼共同体中的劳动,即服务于共同体的共同体劳动、奴隶劳动和农奴劳动、以及“小规模的自由土地所有”下的私人劳动。尽管在“奴隶制或农奴制”中,他们“完全和役畜一样是土地的附属品”,其劳动从属于其所有者,但在具体的劳动过程中,他们和自己的劳动资料土地仍然是结合在一起的。当然,更不要说在古典古代和日耳曼的“小规模的自由土地所有”中的“自由劳动”,劳动者甚至直接所有自己的客观条件。而所谓的“活劳动比较幸福的关系”就是指劳动者本人与自己劳动的客观条件的统一状态,对于一个劳动者来说,土地属于自己的土地,土地上的成果也归自己所有,这难道不是最幸福的事吗?其最典型的形式莫过于“小规模自由土地所有制”。它不解体,资本产生的历史条件,即“自由劳动同实现自由劳动的客观条件相分离,即同劳动资料和劳动材料相分离”就不可能实现。资本要想实现自己的生产过程,就必须把劳动者从他原来所依附的生产条件中剥离出来。

这一解体,相对于大多数共同体成员而言可能是一个悲剧,因为他们会离开温馨的共同体和赖以生存的土地,被抛到了陌生的城市之中;但是,相对于即将出现的市民社会而言,这一解体则会为“自由货币”提供大量的“自由劳动”,从而为资本进行原始积累提供前提。有了这一前提,人类将进入它的第二个历史阶段:市民社会,而这无疑是一个伟大的历史进步。

小结:本源共同体解体的意义

本源共同体的解体是市民社会出现的前提。在这个意义上,找出本源共同体解体的原因对于解释市民社会的产生具有关键意义。马克思在《各种形式》中所作的无非就是这一工作。通过上述分析,我们发现,日耳曼共同体的解体主要是由以下几个因素造成的:

(1)个体的私人所有的出现,生产者拥有交换剩余的所有权;

(2)共同体内部经济关系的变化,生产者交换剩余的市场圈的形成;

(3)农民离开自己的土地,城市和农村分工的真正形成;

(4)上述因素导致的一个最终结果,就是劳动和所有的真正分离。譬如,城市和农村的分工就意味着劳动和土地所有的分离。在农业共同体中,农民是与土地结合在一起的,他们来到城市至少意味着他们与土地发生了分离,而这种分离是资本进行原始积累的前提。

这四个因素也是日耳曼世界进入市民社会时曾实际出现过的历史条件。在马克思所生活的时代,这些条件只出现在日耳曼世界,故马克思《各种形式》中得出了只有日耳曼世界才能进入市民社会的结论。但是,历史走到今天,中国已经发生了天翻地覆的变化。如果我们来回顾一下1978年以后中国的发展历程,我们会发现,我国与日耳曼世界进入市民社会的过程有很多相似之处。从“包产到户”和“自留地”到农民可以自由地交换自己的剩余;从农村的“集市贸易”到“乡镇企业”的出现;从“人民公社”的解体到《物权法》对“私人产权”的承认;从涌向城市的“民工潮”到近年来汹涌的城市化浪潮。离开土地这一生产资料的农民,以自由劳动力这一新的身份,在东部沿海以及城市工厂里与其他生产资料重新结合起来,正与城市居民一道完成着中国空前的产业化和现代化进程。难道这不是曾在日耳曼世界出现的“劳动和所有的分离”过程吗?面对这样的现实,我们可不可以这样问,中国是不是已经内发地出现了上述日耳曼式的要素,正在走着一条“日耳曼式”的发展道路?

本文原载于《教学与研究》2011年01期,微信版省略了注释