朱东华

摘要

宗教学家威尔弗瑞德·史密斯认为,信仰乃是基本的宗教范畴,其实质就是一种“参与”。从耶佛对话的角度看,基督教入华后分别采取了“辟佛—易佛”“况佛—援佛”等文化参与模式。其中晚明天主教徒立足于实践和礼仪层面来展开“辟佛”和“易佛”,但却错失了“性理之学”层面上与佛教思想熔铸的历史机遇。谢扶雅等现代基督徒学人提出的“基督学时代论”则是立足于佛学深度中国化的历史经验、从而具有史家视野的文化参与立场。时代论历史视野透露出一种可能性,即基督教与佛教在性理之学层面上具有深度会通的思想基础。得益于唐代开放的文化政策,景教采取了深度中国化的路线。以景净为代表的唐代景士在性理之学的“援佛入景”方面做了很多尝试,留下了宝贵的历史经验。过去学者常常批评景教过度迎合本土文化,而未能看到景教超越格义、实现思想的创造性熔铸的积极意义。当年王国维以史家的敏锐眼光,视景教敦煌文书为“世界宝籍”,其着眼点恐怕就在于强调汉语景教文献的文化策略意义,不能不引起重视。

“

宗教学家威尔弗瑞德·史密斯(Wilfred Cantwell Smith)认为,信仰作为一种宗教范畴和文化范畴,乃是对传统的个体性参与,而且这种参与往往表现为多重的文化参与(即从不止一个文化传统中汲取信仰的滋养)从耶佛对话的角度看,基督教入华后分别采取了“辟佛—易佛”“况佛—援佛”等文化参与模式。这些多重参与模式脱胎于各自独特的历史背景和思想境遇,其中既有值得吸取的历史教训,也有值得总结的历史经验。下面分别来探讨“辟佛—易佛”“况佛—援佛”这两种模式。

”

1

两种模式的代表人物及其

基本立场

(一)徐光启、杨廷筠的“辟佛—易佛”模式

我们所要探讨的第一种模式乃是“辟佛—易佛”模式。该模式的两位代表人物是明末天主教的两大柱石,即徐光启(字子先、号玄扈,1562—1633)与杨廷筠(字仲坚、号淇园,1562—1627)。

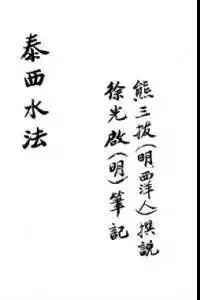

徐光启像

1.首先来看徐光启。明神宗万历四十年(1612),徐光启在《〈泰西水法〉序》中宣称:“泰西诸君子……其谈道也,以践形尽性、钦若上帝为宗……余谓其教必可以补儒易佛。”其后他又在《辩学章疏》中指出:“诸陪臣所事之天学,真可以补益王化,左右儒术,救正佛法者也。”显然,徐光启等人对于佛教的态度是很值得玩味的。他们所谓的“易佛”,实则以“辟佛”为其基础。徐光启本人即写过《辟释氏诸妄》,分别从“地域”“施食”“无主孤魂血湖”“烧纸”“持咒”“轮回”“持咒”“念佛”“禅宗”诸妄加以破斥。其中前七节主要破斥净土思想,第八节批评禅宗思想。综观徐氏的批评,大抵以实践层面或礼仪层面的问题为主,也部分涉及灵魂和心性之学。其批评的要旨在于:以两难推理作为逻辑辩驳的工具,“使佛教理论和一般人头脑中的错误观念和矛盾之处自动显明出来”,从而变化风俗,使世人“不为无益之事,悔过迁善,昭事天主”。不过,徐氏辟佛之论秉承一神论排他性立场来“破斥”佛教教义和礼仪,未免有逻辑上的生硬和武断,而不明佛家因机设教、方便示人的奥妙。比如他质疑禅宗的“明心见性”,以为其“离天言性”而不知性,殊不知,佛教讲缘起性空,禅宗呵佛骂祖,本意即在破除“天”“神”的观念。“离天言性”何以即是“不知性”,徐光启并未有学理上的充分论证。

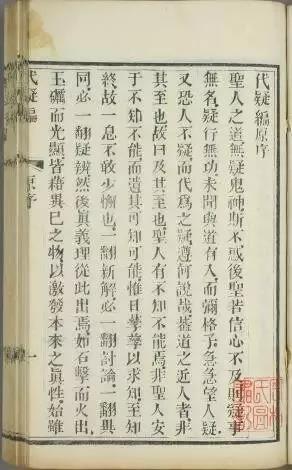

2.相比之下,杨廷筠对于佛学的了解和领悟要更为深入一些。佛教于晚明有短暂的复兴,期间不仅涌现了云栖袾宏、紫柏达观、憨山德清、蕅益智旭、永觉元贤等一代晚明高僧,而且它在居士佛学方面也可谓是人才济济:李卓吾(晚年)、袁宏道乃晚明居士中禅净双修的代表人物,而阳明后学中如陶望龄、周海门、管志道及焦竑等人,也都有“以儒滥禅”和“以禅滥儒”的倾向。总体而言,晚明佛学的人文取向和经世内涵,与王学所带来的思想解放和道德重建的运动是相一致的。杨廷筠后来脱离了佛学复兴运动而皈依了天主教,但其代表作《天释明辨》和《代疑篇》却依然保持着这个时代一以贯之的伦理关切。其中《代疑篇》总论即言儒家“本等学问、日用功夫”以及禅玄二门都不应该被天主教徒“哆为创见”“疑为异端”,倒是儒释道三家对于天主教教义多有疑惑,故特为之释疑。在总计二十四个答问中,有不少条目涉及了实践层面和礼仪层面的问题,如有关祭祀礼仪和人伦缺失的问题。与《代疑篇》偏重教义上的释疑不同,《天释明辨》则旨在辨别天主教和佛教在思想和教义上的看似相近、实则不同的“似是而非”之处。在总计三十个条目中涉及戒律、念诵、奉斋、禅观等实践层面和礼仪层面问题的占了一多半,比如其中有关于“苦空”的讨论:“释氏初教,原从苦入。日中一食,桑下一宿;布衲行脚,不求安饱;斋有八关,课有六时……如此习苦,颇合克己正学;如此谈空,似不妄空实际。”杨廷筠在肯定佛教谈空习苦的一套做法后,又进而批评佛教“苦空”教义毕竟昧于本原、“无敬畏天主之心”,尤其指斥“今之淄流”以了悟为解脱、以戒律为拘缚的弊端。应该说,杨廷筠对佛教习苦克己的肯定以及对时弊的批评是中肯和有的放矢的,对佛学的了解和领悟也更深入一些,但他对佛教昧于本原的批评,似仍未能摆脱排他论护教立场之窠臼。

总括起来看,徐光启、杨廷筠的“辟佛—易佛”模式采取了如下基本立场:其一,从实践层面和礼仪层面上看,耶佛在思想和教义上有诸多看似相近、其实不同的“似是而非”之处,实则佛教昧于本原,“离天言性”而不知性。是故“辟佛”以明其昧,“易佛”以救其失。其二,藉由“辟佛”而为“易佛”提供理论依据,“易佛”则为“辟佛”之必然结果。徐光启、杨廷筠等人的“辟佛—易佛”立场,其实是一种策略性、有选择的排他论,与其“补儒”的多重参与立场全然不同。关于这一点,我们在下文还将进一步加以分析。

(二)谢扶雅及景净的“况佛—援佛”模式

我们所要探讨的第二种模式,乃是谢扶雅及景净的“况佛—援佛”模式。在现代中国学界,谢扶雅(1892—1991)以倡导“新唯中论”哲学、“执两用中”的中和神学而著称,其对中西文化的融合有十分深入的体认。按照他在《经学时代、佛学时代、基督学时代》《基督教在中国之前途》等文章中的理解,整个中国文化传统当有三个大的历史分期:古代(经学与道统)、中世纪(本色佛学)、当代及未来(基督学)。因为“时代是人类文化史上的一个标志或里程碑”,它表明一种显著的进步,表示的是“穷则变、变则通”的更新活动,而经学、佛学、基督学则正是它们各自时代的“标志”或“里程碑”,而且是通变、更新活动的结晶。用谢扶雅本人的话说就是:“中国中世纪时,受了印度佛教的影响,使固有的经学为之脱皮换骨而灿然一新。逮至现代,这种佛教文化,已到了所谓‘穷则变’的地步,正待接受另一种的希伯来宗教思想而达到‘变则通’。”在三个文化分期中,谢扶雅对所谓“佛学时代”有颇为准确的刻画:中国佛学之前驱者,乃是南北朝末叶之六家七宗。隋唐之际,造出“不真空义”与“物不迁论”的僧肇,自证“顿悟成佛论”之竺道生,经初唐的嘉祥大师之后,遂自立宗门,如玄奘的唯识宗,法藏的华严宗,智顗的天台宗,以至唐末慧能神会的禅宗,可谓大师辈出。期间中国佛教大体经历了三步走的历程:第一步,由道家接引了外来的和尚;第二步,中外联合翻译佛经;第三步,中国人自造佛典,自证菩提,且更陶成佛化的历代大儒。

谢扶雅提出的“基督学时代论”是一种“况佛论”——“比况”佛学深度中国化(即所谓“中国本色佛学”)的历史经验、从而具有史家视野的文化参与和文化认同的立场——这种史家视野正是晚明基督徒所缺乏的。谢扶雅的时代论历史视野透露出了一种可能性,即基督教与佛教在性理之学层面上具有深度会通的思想基础。诚然,在基督教入华的千余年间,致力于耶佛会通的学人代不乏人,而唐代景士则无疑是其中的翘楚。景教的底源是东方叙利亚语教会(East Syriac Church),该教会的叙语言境尤其近泊耶稣时代的言境,而且其早期历史上也是思想名家辈出,从他提安(Tatian)、阿福拉哈(Aphrahat)、圣遏拂林(Mar Ephrem)等先贤和诗哲,到抗衡亚历山太学派的叙利亚安都学派经学宗师狄奥多若(Theodore of Mopsuestia)等名家,以及纳塞(Narsai of Nisibis)为首的埃德萨学人和尼西比学人,再到后世受希腊化影响的叙语著述家,代代相继而成自身特有的传统。东方叙语教会绝不能被简单地视为“异端”,而是应该被视为具有深厚思想底蕴的基督教教会传统之一。中国景教作为该教会东传之成果,很好地继承了东方叙语教会传统;同时,它在东传过程中即开始尝试吸纳本土思想资源来比较和会通其神学思想,从而在宗教对话领域留下了诸多宝贵的思想遗产。

景净(Adam)作为唐代中国景教的神学家和翻译家,在“援佛入景”的思想熔铸方面做了许多有意义的工作。景净本人的多重文化参与立场,在其向佛教开放、并进而援佛入景的思想文化活动中有充分的体现。景净是唐代基督徒与佛教徒交往的突出代表,从现有文献来看,景净所参与的交往和交流是颇为深入的:首先,景净作为景教神学家和翻译家,曾经受佛教徒邀请参与翻译佛经《六波罗蜜经》。这次佛经翻译对景净的神学建构有不容忽视的影响,其翻译和著述在很大程度上得益于他“会通景佛”“援佛入景”的工作。其次,景净对佛教“性理之学”有系统而深入的理解,他对隋唐之际流传汉地的六度菩萨行、佛三身论、如来藏等大乘思想有独到的研究,并在其神学著述中加以援引和会通,比如《大秦景教流行中国碑》《宣元至本经》以及《三威蒙度赞》中的三身论、八境之度、人元真性等思想。

综观谢扶雅的时代论构想以及景净的援佛实践,我们大体上可以得出“况佛—援佛”这一模式的如下思想特点:其一,谢扶雅的时代论“比况”佛学深度中国化的历史经验,提出基督教中国化应该遵循多重参与的文化融合策略,其中即包含耶佛在性理之学层面上深度会通的可能方案。而唐代神学家景净凭借其对本土思想资源的深入了解(包括佛学在内),在其神学本体论的建构过程中,向佛教菩萨行、三身论、如来藏等思想开放、并进而“援佛入景”,较为成功地塑造了基督教深度中国化的第一个历史形态。其二,谢扶雅的时代论史识具有典型的方法论意义,而景净的“援佛入景”实践则为其提供了颇为成功的案例,两者虽时代不同,但相为表里、彼此呼应,可以协构成为“况佛—援佛”的文化参与模式。关于这一点,我们接下来还将进一步加以讨论。

2

再审两种模式的得失

(一)排他论、“多元论—包容论之平衡”以及“多重参与”问题

首先,与“况佛—援佛”的双重参与模式不同,徐光启、杨廷筠的“辟佛—易佛”模式乃是一种有选择的排他论立场。徐光启、杨廷筠既为教内柱石,其辟佛护教之心发乎自然,本也无可厚非。对于处在竞争关系中的外教采取排他论立场,这其实是一种“自然的骄傲”。这种骄傲“固然也会有其利益人生的一面”;但正如宗教学家希克(John Hick)所言:“一旦将它升格至教条的层次,并将其纳入宗教共同体的信念体系之中,那便是有害的了。一旦其自诩为有效、值得,并在教义上呈现出来,以为只有自己独享、特享真理或拯救力量,那它就难免会带来恶果。”宗教学家威尔弗瑞德·史密斯也说:“这在我看来,教会此种传统的教义立场委实有悖于其传统的道德立场,它实则诱导了基督徒不去善待他人。基督诲人以谦卑;而我们却傲慢待人。”因此,也毋庸讳言,“辟佛—易佛”模式就其立场本身而言,难免会落入排他论之傲慢窠臼。

其次,之所以说“辟佛—易佛”模式乃是一种有选择的排他论立场,是因为徐光启、杨廷筠等人的整体文化参与立场中有合儒、补儒乃至超儒的一面,他们与利玛窦一样,“喜欢拟同的认知结构,尽力寻求儒学和基督教之间的共同点,并在理论上作了一番以儒释耶的工作”。显然,在他们所采取的这种立场中有一种类似于宗教学家麦克斯·缪勒(Max Müller)所倡导的“多元论—包容论之平衡”,即在“多元之齐”(pluralism)与“包容之兼”(inclusivism)中求得某种平衡点,从而呈现为审慎而又积极的文化融创态度。因此,本文作者认为,“辟佛—易佛”这种带有策略性、有选择的排他论立场,与上述立场并不协调——它甚至可被视为其整体立场中的某种缺憾。

Friedrich Max Müller (1823–1900)

而相比之下,“况佛—援佛”模式则是一种平衡的、具有建设性的文化融创立场,它可以从不止一个传统中获取信仰的养分,可以亲自参与或贯通它们。这正如西方人事实上有(也应该有)两种参与,即参与希腊传统和参与巴勒斯坦传统,从而形成日后西学的规模一样,中国人也是同时参与儒、释、道的传统,才形成了自己独特的宗教文化和世俗文化。谢扶雅所展望的未来基督学模式(即基督教深度中国化的路径),以及景净所实践的援佛入景模式,无论就其统摄世界宗教史和中国文化史的史家视野而言,还是从文化之本体(尤其是性理之学)的融合贯通方面来看,都充盈着有待进一步发扬的融创精神,并有着值得深入总结的宝贵经验。

(二)性理之学与宗教深度中国化的史识问题

史学家陈寅恪早年曾经论及佛教深度中国化的历史经验,认为:

汉晋以还,佛教输入,而以唐为盛,唐之文治武功,交通西域,佛教流布,实为世界之文明史上,大可研究者。佛教于性理之学(Metaphysics),独有深造,足救中国之缺失,而为常人所欢迎。惟其中之规律,多不合于中国之风俗习惯(如祀祖、娶妻等)。故昌黎等攻辟之。然辟之而另无以济其乏,则终难遏之。于是佛教大盛。宋儒若程若朱,皆深通佛教者,既喜其义理之高明详尽,足以救中国之缺失,而又忧其用夷复夏也。乃求得而两全之法,避其名而居其实,取其珠而还其椟。采佛理之精粹以之注解四书五经,名为阐明古学,实则吸取异教。声言尊孔辟佛,实则佛之义理,已浸渍濡染。与儒教之宗传,合而为一。此先儒爱国济世之苦心,至可尊敬而曲谅之者也。故佛教实有功于中国甚大……自得佛教之裨助,而中国之学问,立时增长元气,别开生面。

陈寅恪的上述论断表明了两点:其一,他这里重点讲的是佛教深度中国化的问题(即援佛入儒的问题),强调佛教对中国文化贡献甚大。而这一点也正是谢扶雅所强调的。其二,陈先生认为佛教于“性理之学”独有深造,足救中国之缺失。谢扶雅在《经学时代、佛学时代、基督学时代——中国宗教文化的回顾与前瞻》等文章中并未明确指出佛教有功于中国文化的地方究竟在哪里,但在谢教授的时代学框架下却必然要问到这样的问题。陈寅恪明确指出佛教有功于中国文化的地方在于“性理之学”(形而上学),应该说是很有见地的,对于我们更好地把握谢扶雅的时代学框架及其史家视野是很有帮助的。如果我们借用体用论来理解一个文化的整体构造,那么毫无疑问,“性理之学”(形而上学)应该被视为该文化体的核心元素之一。虽然“佛教或基督教可以为中华文化贡献什么”是个开放的、可以继续探讨的问题,但是,“性理之学”(形而上学)无疑应属其中不可移易的核心内容之一。

为了进一步说明这样一种史家视野,我们可以再结合史密斯和麦克斯·缪勒的相关观点来做一些探讨:史密斯认为,西方人事实上有(也应该有)两种参与,即参与希腊传统和参与巴勒斯坦传统。如果能够结合两种传统,用比较的世界宗教史的眼光来看待,那么就可能会把这个源自特殊史地背景的问题看得更透——就不是作为理性与信仰之间的关系,而是信仰理性与信仰上帝和基督之间的关系。史密斯在《作为人类宗教传统之一的哲学》一文中,进一步探讨了西方文化史中源自希腊的精神遗产,这其中包括人文主义、理念论、形而上学以及理性主义观念。史密斯尤其强调了西方信仰传统中的形而上学(超越的)理智化的力量。在史密斯所描绘的双重参与的西方文化模式中,形而上学(性理之学)无疑扮演着相当重要的角色。与史密斯相比,缪勒固然没有提出“双重参与”的概念,但他明确主张:当一种文化进入一种新的文化土壤之时,必须“小心翼翼地加以删裁,千万别拔了根,免得伤了它们的新嫁接物唯一可赖以生长、壮大的根茎”。在缪勒所划分的“语言学的宗教谱系”中,婆罗门教和希腊宗教同属于“雅利安语族宗教”。其中婆罗门教的经典《吠陀》被缪勒看作是雅利安人的思想高峰之一(另一高峰为康德的《纯粹理性批判》),可见缪勒对该传统中的“性理之学”极为重视;而佛教即从该传统中脱胎而来,其在“性理之学”方面“独有深造”(陈寅恪语)也就不足为奇了。如果我们尝试以史密斯的“多重参与”概念来看基督教,那它就是同时参与“雅利安信仰传统”(即其中的希腊传统)和“闪米特信仰传统”(即其中的希伯来传统)的结果。因此,佛教与基督教有交叠之处,这个交叠就是作为文化核心元素之一的“性理之学”。就此而言,基督教与佛教有其思想熔铸的良好基础。谢扶雅的“佛学时代论”和“基督学时代论”无疑是抓住了这个史识中的关键点,而晚明天主教徒却遗憾地错失了这一熔铸的机遇。这样说的理由如下:

首先,无论是徐光启的《辟释氏诸妄》,还是杨廷筠的《天释明辨》,都着重从实践层面或礼仪层面的问题入手批评佛教的相关教义。他们辟佛的目的是为了“易佛”,即为了要取代佛教。由于他们的辟佛之论多借重于实践和礼仪层面的批评,故而其易佛论立场也在很大程度上依赖于宗教功能论,即侧重于所谓“宗教体用论”之“用”的方面的探讨。他们对天释教义中形而上层面的问题固然不乏论述,但也往往是点到即止,其基本态度是拒斥而非会通、融合。

徐光启与利玛窦

其次,徐光启、杨廷筠(以及利玛窦)等人在批评佛教时缺乏必要的史家视野,犯了一些史实性错误。比如,他们屡屡提及佛教“剽窃”“扭曲”天主教思想:“天主耶稣住世三十三年……而竺国讹传,遂谓天有三十三重。”“竺乾氏闻有三位一体之说,未得其解,乃以过去、见在、未来当之。过去为毗卢佛,现在为释迦佛,未来为弥勒佛”。甚至佛教的“卍”字符也成了“十”字流传印度(西竺)的佐证。除了指斥佛教“剽窃”“扭曲”天主教思想外,利玛窦、杨廷筠等人还批评佛教对希腊思想的“讹传”:“西言四元行水火土气,释言地水火风……释氏闻四行之说,略一变换。”“释氏轮回,似窃古人闭他卧刺(案:今译“毕达哥拉斯”),自换之”。毕达哥拉斯倡导“灵魂转世说”是为了“诱导愚俗”,谓之权法,而后其说流传邻邦,以讹传讹,释氏祖述其说,配以六道,其实非正理也。利玛窦、杨廷筠等人言之凿凿,仿佛佛教真是以剽窃、拾人余唾为能事的异端邪说。殊不知,佛教胎息于印度婆罗门教,其思想渊源有自、而且颇为古老。因此,杨廷筠《天释明辨》固然是阐述天主教教义、厘清天释思想异同的重要著作,但其在史识上的这种缺陷不能不说是一个大的缺憾。晚明天主教建立在这种信仰图谱基础上的文化参与模式,不可避免地会对佛教采取“辟”和“易”的立场。反过来,这种“辟”“易”的立场,也因其建立在错误史识基础之上而大打折扣。

之所以说晚明天主教徒的“易佛论”立场缺乏了一种必要的史识,还有更为重要的理由:在佛教深度中国化已经完成并在中国文化结构中获得了稳定地位、在佛教对本土文化的补益作用已然充分表现出来之后,晚明天主教徒对此却视而不见,依然怀着排他论立场而对佛教进行批评和贬低。相比之下,宋明儒家如二程、朱熹、王阳明等都兼通佛理(阳明及其后学尤为明显),并因喜其义理高明详尽,遂尔采其精粹以注四书五经,从而完成了援佛入儒的思想熔铸之伟业。阳明及其后学尤其鲜明地对佛教采取了兼容并包的立场。用王阳明本人的话说,就是:“圣人与天地民物同体。儒、佛、老、庄皆吾之用,是之谓大道。”宋明儒家的援佛入儒立场,显然是一种富有主体意识和富有创造性的多重文化参与态度。相比之下,晚明徐光启、杨廷筠等人的辟佛、易佛的立场,却缺乏了这种开放的、兼容并包的文化态度。

王阳明像

再次,徐光启、杨廷筠等人为何会采取辟佛、易佛的立场,这也是深可玩味的问题。李天纲教授曾经分析指出:“来华耶稣会士主要发挥了从亚里士多德到阿奎那的理性的宗教精神,而不是从柏拉图到奥古斯丁的灵性的宗教精神。因此,在他们寻找和中国文化结合的时候,自然比较看中重实证、讲理性的儒家,而不是‘空谈性理’的禅学、心学。天佛间的对立就不可避免。”其实,从晚明天主教徒的补儒易佛大都从实践层面或礼仪层面问题入手这一点而言,李天纲教授所谓的“理性”应该指的是“实践理性”,即从实践理性的层面来说,天儒相补、天佛对立的情形是难免会发生的。但从本体论、形而上学的层面来说,基督教以奥古斯丁、阿奎那为代表的思想家充分地吸纳了柏拉图、亚里士多德等希腊古典哲学家的思想,创造性地将希腊理性主义传统与希伯来宗教精神结合了起来,因此,基督教的思想在形而上学层面上有着深厚的希腊思想底蕴。本来在形而上学层面上,天主教与佛教、道教(道家)思想有足够的对话空间,而徐光启、杨廷筠等人却无疑地错失了这一重要的历史机遇。总体来看,徐光启、杨廷筠等人采取的立场更多地是策略性的(变“西僧”为“西儒”的传教策略)——这也可以说是晚明时期盛行的合纵连横式的策略行为的一种表现——他们“对付中国思想的方法是分裂儒佛,而儒佛对付天主教的方法,则是联合起来与之对抗”。

3

景净援佛实践的意义以及

景教研究的价值

晚明天主教徒诚然在引介西学、西教方面做了大量有益而不可替代的工作,但他们在佛教深度中国化已经完成并在中国文化结构中获得了稳定地位、在佛教对本土文化的补益作用已然充分表现出来之后,依然怀着排他论立场而对佛教进行批评和贬低,这不能不说是一件令人遗憾的事情。

相比之下,景教得益于唐代开放的文化政策,采取了多重参与的深度中国化路线。以景净为代表的唐代景士在性理之学的“援佛入景”方面做了很多尝试,留下了宝贵的历史经验。即以景净在神学本体论上会通佛学的尝试而言,其理论深度是令人瞩目、发人深思的。兹略举两例:

其一,景净尝试将“(trinity)”翻译为“三身一体”,成功地会通了佛教所谓“为化众生示现佛形名为应身”(净影慧远《大乘义章》)的思想,很好地呼应了叙利亚教父训“身”(qnoma)为“现”的诠释原则。随着佛教的日益中国化并日益融入中国的主流思想,心性之学得以强化并与修身功夫结合起来,“身”作为个体性人格载体的概念也便凸显出来。因此,景净的这种翻译和会通具有重要的规范意义,它表明“神学最终植根于语言,以及对‘人类’本性的富有特点的文化理解”。

其二,景净较好地发掘了“应”的经世内涵,即所谓“应”乃是“应身”对世间“呼唤”的响应,这个概念体现了在基督论和救赎论上将“爱”(Agape)作为基础动机,或者,在应身观和救度论上将“慈悲”(maitri-karunina)作为基础动机。虽然景教之爱与佛教的慈悲有其不同的宗教语境,然而,两者在思想内涵、经世起用方面却有一些深刻的可比可通之处:就本体层面而言,基督之爱与佛之慈悲都是在先的、自由的、圆满的。因而爱或慈悲具有纯粹性和无条件性。就经世起用层面而言,爱或慈悲具有意向性和应对性。

上述案例已然表明,以景净为代表的唐代景士在性理之学上的“援佛”实践,对我们反思基督教中国化历程中所采取的耶佛对话模式具有重要的启发意义。过去学者常常批评景教过度迎合本土文化,而未能看到景教超越格义、实现思想的创造性熔铸的积极作用。当年王国维以史家的敏锐眼光,视景教敦煌文书为“世界宝籍”,其着眼点恐怕就在于强调汉语景教文献的文化策略意义,不能不引起我们的重视。

原载于《澳门沙金在线平台学报》(哲学社会科学版)2017年第1期